はじめに

自然栽培は、農薬や化学肥料を使わず、作物本来の力と生態系の循環を最大限に活かして作物を育てる農法として注目を集めています。一方で、作物を無農薬で管理していると、病害虫の発生や生育不良といった悩みに直面することも少なくありません。そこで活躍するのが「コンパニオンプランツ(共生植物)」という考え方です。コンパニオンプランツを取り入れることで、害虫を遠ざけたり土壌の状態を整えたりと、農薬に頼らずに多くのメリットを得られます。

本記事では、自然栽培とコンパニオンプランツの基本的な仕組みやメリット、具体的な実践例、レイアウトのコツ、トラブルシューティングなどを詳しく解説します。家庭菜園から本格的な農業まで応用可能なヒントが満載ですので、ぜひ最後までご覧ください。

コンパニオンプランツとは?自然栽培との相乗効果

コンパニオンプランツの基本的な仕組み

コンパニオンプランツとは、特定の作物同士を一緒に植えることで互いを助け合い、作物の生育を向上させる植物の組み合わせを指します。主な効果としては、下記が挙げられます。

-

害虫の忌避・誘引

-

香りや成分が害虫を遠ざける植物(例:ハーブ類)がある

-

逆に害虫を“おとり”となる植物に集中させ、本命作物を守る方法もある

-

-

土壌改良

-

根から分泌される成分により土壌中の微生物が活性化する

-

地下部の構造が違う作物を組み合わせると、土壌の通気性や保水性が高まり、地力向上につながる

-

-

作物の風味・品質向上

-

一緒に植えることで生体信号を交換し合い、相乗効果で作物の風味や栄養価が高まる場合がある

-

条件が合えば成長速度が向上し、収穫量が増えることも

-

自然栽培との相性が良い理由

自然栽培では、農薬や肥料を使わずに作物を育てます。外部資材に極力頼らないという特徴から、「生態系の力を活かす」という考え方が重要視されます。コンパニオンプランツは、まさに生態系を活用した病害虫対策や土壌改良を手助けしてくれる存在です。

-

農薬による害虫駆除の必要がない

コンパニオンプランツの香りや成分を使うことで、化学的な薬剤を使わなくても害虫発生をある程度抑制可能。 -

肥料による土壌負荷が少ない

植物同士の相互作用で土壌の微生物が活発化するため、化学肥料を使わなくても養分循環が促進される。

こうした仕組みにより、自然栽培との相乗効果が期待できるのがコンパニオンプランツ最大の魅力です。

自然栽培で活かすコンパニオンプランツのメリット

病害虫発生の抑制

家庭菜園や小規模農園で最も頭を悩ませるのが、病害虫による被害ではないでしょうか。コンパニオンプランツの組み合わせを上手に活用することで、以下のような抑制効果が期待できます。

-

ハーブの香り

ミントやバジル、タイムなど多くのハーブには強い香りがあります。その香りが害虫を遠ざける忌避効果を持ち、主作物を守る力となります。 -

ナスタチウムやマリーゴールド

一部の害虫が好む植物を「おとり」として植える方法があります。例えば、アブラムシはナスタチウムを好むため、トマトなど大事な作物から注意をそらすことができるのです。

土壌の状態を整える効果

コンパニオンプランツがもたらすもう一つの大きな恩恵が、土壌改良効果です。

-

根の多様性で土壌がほぐれる

不同系統の根が混在すると、土中にさまざまな空間が生まれ、通気性や排水性が向上します。 -

微生物の活性化

落葉や枯れた茎葉が有機物として土に還元されると、微生物のエサになります。微生物が増えると、土壌中でより豊富な栄養分が作物に供給される好循環が生まれます。 -

相乗効果で健康な環境が生まれる

病原菌を抑制する微生物が増えることで、土自体が健康になり、作物の免疫力アップにつながります。

おすすめの作付け例とレイアウトのコツ

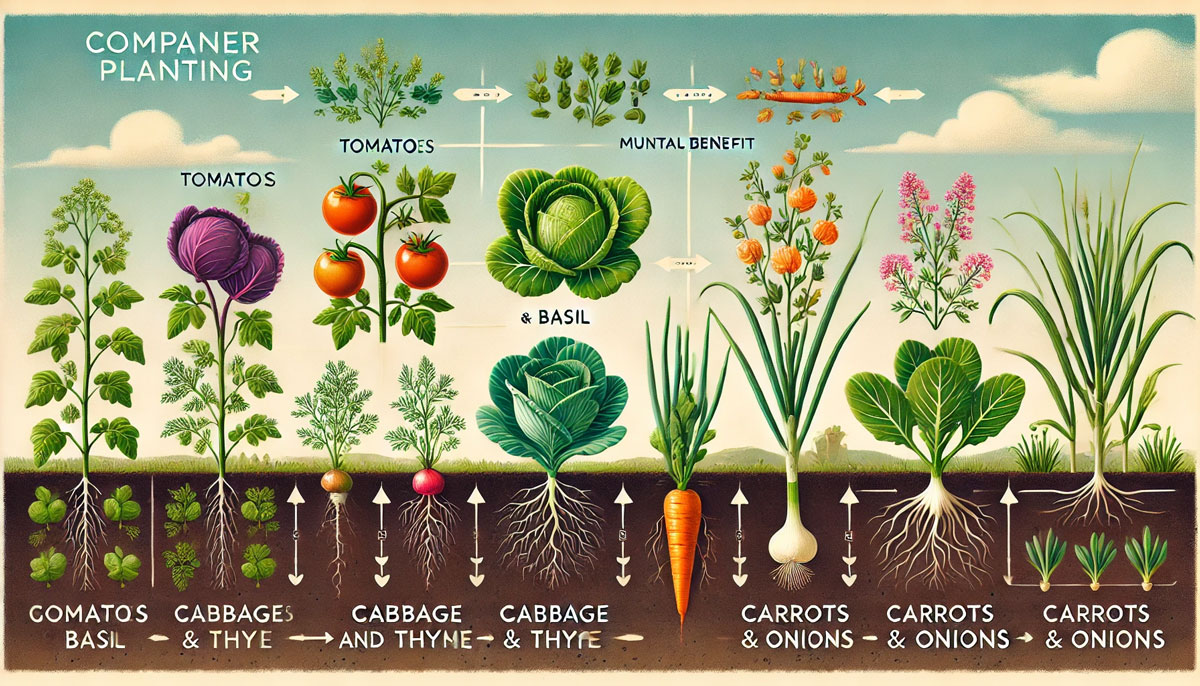

代表的な相性の良いコンビ5選

コンパニオンプランツと言われると「どの組み合わせを選べばいいの?」と悩む方も多いでしょう。ここでは、初心者でも取り入れやすい定番のコンビを紹介します。

| 主作物 | コンパニオンプランツ | 主な効果 |

|---|---|---|

| トマト | バジル | 害虫忌避、風味向上、収穫量増加 |

| ナス | ニラ | 土壌改良、害虫忌避、互いの生育促進 |

| キャベツ | タイム/セージ | アオムシ等を忌避、病原菌の抑制 |

| キュウリ | ネギ類(ネギ・タマネギ) | 根の分泌物により害虫の発生を抑える |

| 豆類(インゲン等) | シソ | アブラムシ・ハダニの忌避、香りによる防除 |

上記の組み合わせは、自然栽培だけでなく一般の家庭菜園でも広く活用されている定番です。コンビそれぞれに異なる香りや根の構造があるため、害虫対策や土壌改良につながります。

隣り合わせや列の配置で気をつけるポイント

-

日当たりと空気の流れ

-

背の高い作物と低い作物を混在させるときは、日射条件に注意。列をずらしたり、支柱を立てたりしてお互いの光合成を妨げない工夫をしましょう。

-

通気性が悪いと病気が発生しやすいので、適度な間隔も大切です。

-

-

株間と土壌の水分バランス

-

株間が狭すぎると根の取り合いが起こる場合もあります。一方で適度に近いと、根圏が刺激されて微生物が活性化するメリットも。バランスを見ながら調整しましょう。

-

土が常に湿りっぱなしだと病気が発生しやすくなるため、水はけの良い配置を心がけます。

-

-

植えるタイミング

-

主作物とコンパニオンプランツの播種時期・定植時期が合わない場合、同時に成長を始められないことがあります。生育期間をよく確認してから、同時かずらして植えるかを調整しましょう。

-

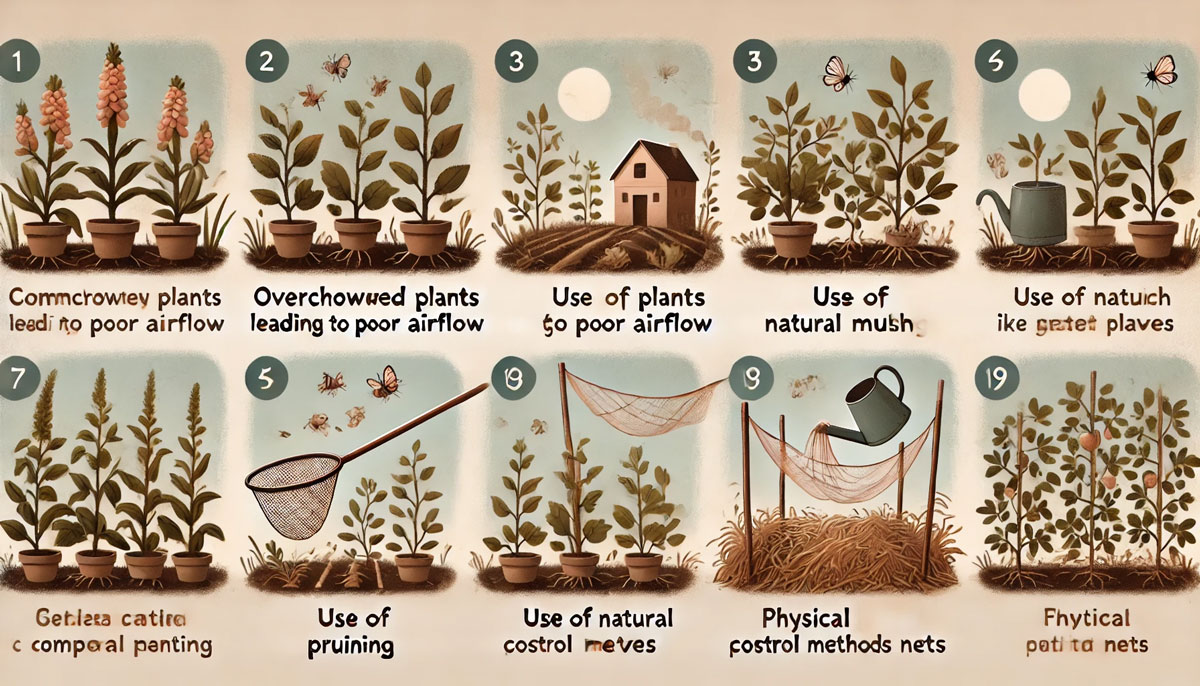

実践時の注意点・トラブルシューティング

育て方のコツ

-

水やりと肥料管理

自然栽培では基本的に化学肥料を使いませんが、堆肥や落ち葉などの有機物をうまく利用することで土を肥沃に保ちます。水やりは乾燥に応じて行い、過度な潅水は根腐れを招くため注意が必要です。 -

マルチングの活用

草やワラ、落ち葉などを畝の上に敷くマルチングを取り入れると、土壌の乾燥防止や雑草抑制、微生物の活性化につながります。また、コンパニオンプランツを活用することで省力化できる点もメリットです。

思わぬ害虫や病気が発生した場合

コンパニオンプランツを利用していても、完全に害虫や病気をゼロにすることは難しいのが現実です。以下の対処法を試してみてください。

-

物理的防除

-

防虫ネットや寒冷紗を活用して、飛来する害虫を防ぐ

-

被害が出た部分を早めに摘み取る

-

-

ハーブスプレーや酢スプレー

-

ミントやニンニクを煮出したスプレー液、酢や唐辛子を使った自家製防除液を散布して害虫を寄せ付けない

-

天然由来成分で害虫を抑えられる

-

-

作付け替えや輪作

-

同じ場所に同じ作物ばかりを育てると害虫が定着しやすい

-

数年サイクルで輪作し、土壌の疲労や病原菌の蓄積を防ぐ

-

失敗例から学ぶレイアウト調整術

-

過密植による風通しの悪化

=> 余分な株を間引きし、風通しを確保することで病気が抑えられる -

相性の悪い組み合わせ

=> 根の分泌物が逆効果となる場合や、互いの養分吸収競合が強くなる場合もある。もし成育不良を感じたら、思い切って配置換え・植え直しを試みるとよいでしょう。

コンパニオンプランツで広がる自然栽培の可能性

循環型農業へのステップアップ

コンパニオンプランツを取り入れると、より大きな視点で循環型農業を実践しやすくなります。

-

自家採種と組み合わせる

年々環境に順応した種を自家採種で継ぎ、さらにコンパニオンプランツと組み合わせることで、地域の気候や土壌に合った強い作物を育てられるようになる -

堆肥化との相乗効果

収穫後や剪定後の残渣を堆肥化し、土に戻すことで微生物が活性化。コンパニオンプランツがさらに効果を発揮する土壌が整いやすい

家庭菜園から地域コミュニティへの展開

-

市民農園やシェア畑での導入例

共同利用する畑でもコンパニオンプランツは役立ちます。周りの区画に害虫が発生しにくくなるため、トラブルを防ぎ、共同利用者同士の交流が深まることも。 -

食育・ワークショップの開催

子どもたちにとって、農薬を使わずに植物を育てるプロセスは良い学習機会になります。ハーブの香りや色味の違いを楽しむことで、食に対する興味や自然への関心を高めることが可能です。

まとめ

コンパニオンプランツは、自然栽培の特徴である「生態系を活かした作物づくり」をさらに充実させてくれる心強い手法です。上手に活用すると、病害虫の発生を抑え、土壌を豊かに保ち、作物の品質を高める効果が期待できます。組み合わせのコツやレイアウトをしっかり押さえておけば、家庭菜園から大規模農場まで、幅広い場面でメリットを享受できるでしょう。

-

始めやすさ

コンパニオンプランツは苗や種を増やすだけで始められるため、手間やコストが大幅にかかるわけではありません。 -

失敗を恐れず試行錯誤

相性や育成条件は地域や気候によって変化します。迷ったら少量から始め、様子を見ながら組み合わせを変えるのがおすすめです。 -

地域コミュニティへの広がり

ワークショップやシェア畑での交流など、コンパニオンプランツを共に育て、情報を交換することで仲間づくりや食育にも役立ちます。

無農薬・無化学肥料で安心・安全な食の選択肢を広げたいと考える方にとって、コンパニオンプランツの知識は必ずプラスになるはずです。自然栽培と組み合わせて、ぜひ実践してみてください。結果として得られる美味しく健康的な作物はもちろん、環境にも配慮した持続可能な暮らしに一歩近づけるでしょう。

これからの農業や家庭菜園のあり方としても注目されるコンパニオンプランツ。ぜひ、日々の栽培に取り入れ、自然の力を活かした豊かな食卓を目指してみてはいかがでしょうか。

出典情報

-

農林水産省「有機農業の推進に関する情報」

https://www.maff.go.jp/j/seisan/organic/ -

『自然農法 わら一本の革命』福岡正信 著(秋山書店)

-

『自然栽培―野菜の生命力をひきだす』木村秋則 著(東洋経済新報社)