無農薬で野菜を育てたいけれど、どこから始めればいいのか分からない…。そんな悩みを抱えていませんか?農薬を使わない栽培には、土作りや害虫対策など独自の工夫が必要ですが、成功している農家や家庭菜園の事例を知ることで、ポイントをつかむことができます。この記事では、無農薬の自然栽培に成功した事例をもとに、初心者でも実践できる具体的な方法を紹介します。無農薬栽培の基本から、土作りのコツ、害虫対策、収量を増やすポイントまで詳しく解説!この記事を読めば、無農薬栽培への第一歩を自信を持って踏み出せます。あなたも自然の力を活かした安心・安全な野菜作りに挑戦してみませんか?

無農薬の自然栽培で成功した農家と家庭菜園の事例

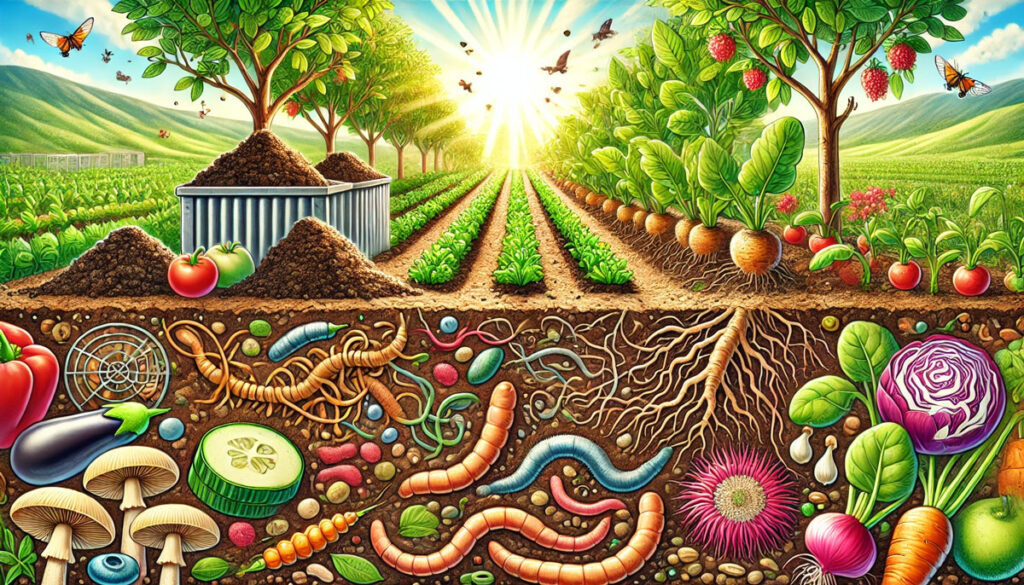

自然栽培は、化学肥料や農薬を使用せずに作物を育てる方法で、近年、健康志向の高まりとともに注目を集めています。しかし、「本当に収穫できるのか?」「害虫や病気に負けてしまうのでは?」と不安に思う方も多いでしょう。そこで今回は、無農薬の自然栽培で成功した農家や家庭菜園の事例を紹介し、どのような工夫が実際に効果を上げているのかを詳しく解説します。

自然栽培の成功事例① 佐藤農園(有機JAS認定農家)

佐藤農園は、約10年前に慣行農業から自然栽培に転換した有機JAS認定の農家です。化学肥料を使わない栽培を実践することで、農地本来の力を取り戻し、高品質な野菜を安定的に生産することに成功しました。

この農園の成功のポイントは、土作りの徹底にあります。具体的には、以下のような工夫をしています。

- 落ち葉や稲わらを活用し、土壌に有機物を豊富に供給

- 微生物が活発に働ける環境を作るために、耕さず自然に分解を促す

- 緑肥を活用し、土壌の養分バランスを整える

これにより、病害虫に強い健康な作物が育つ環境を整え、収量の安定につなげています。

自然栽培の成功事例② 都市部の家庭菜園で無農薬栽培を実践

自然栽培は広い農地がなくても実践できます。都市部で限られたスペースの中、家庭菜園として無農薬栽培を成功させた例を見てみましょう。

Aさんは、マンションのベランダでプランターを活用し、ミニトマトやリーフレタス、ハーブ類を無農薬で育てています。都市部では害虫が少ない環境ですが、それでも病気や生育不良のリスクはあります。そこでAさんは、以下のような方法を取り入れました。

- できるだけ自然に近い状態を作るため、コンパニオンプランツ(相性の良い植物の組み合わせ)を活用

- 土壌改良のために、落ち葉や生ごみ堆肥を使い、微生物の力を最大限に活用

- 風通しを良くし、適度な水やりを徹底して病気を予防

この結果、農薬を使わずに元気な野菜を収穫できるようになり、Aさんは「市販の野菜よりも甘みがあり、美味しい」と実感しています。

自然栽培の成功事例③ 長年耕作放棄地だった土地を無農薬農地に再生

Cさんは、長年放置されていた耕作放棄地を自然栽培農地へと変えた成功者の一人です。最初は雑草が生い茂り、土壌も痩せていたため、作物が育つ環境ではありませんでした。しかし、数年かけて次のような取り組みを行いました。

- 雑草を敵視せず、刈り取った草を土の上に敷くことで自然の循環を活かした土作りを実践

- 化学肥料を一切使わず、微生物やミミズが活発に活動できる環境を整備

- 一気に開墾するのではなく、少しずつ栽培エリアを広げる計画的な土地再生を実施

この結果、3年目には根の張りが良い野菜が育ち始め、5年目には安定した収穫が可能となりました。耕作放棄地を再生するには時間がかかりますが、自然の力を信じ、じっくり育てる姿勢が成功の鍵となります。

まとめ:無農薬の自然栽培は工夫次第で成功する!

今回紹介した3つの事例からもわかるように、無農薬の自然栽培は単なる「放置」ではなく、土や環境を整えながら育てることが重要です。

- 農地では土作りを徹底し、自然の力を活かすことがポイント

- 家庭菜園でもコンパニオンプランツや自然堆肥を活用すれば成功しやすい

- 耕作放棄地の再生には時間がかかるが、長期的に見ると持続可能な農業につながる

自然栽培は、環境にも健康にも優しい持続可能な農法です。これから挑戦する方は、今回の事例を参考に、自分に合った方法を見つけてみてください。

無農薬栽培で成功するための共通ポイントとは?

自然栽培は、化学肥料や農薬を使用せずに作物を育てる方法です。健康や環境に優しい農法として注目されていますが、「本当に無農薬で作物が育つのか?」と疑問に思う方もいるかもしれません。

実際に成功している農家や家庭菜園の事例を分析すると、共通するポイントがいくつかあります。今回は、無農薬栽培を成功させるための重要な工夫を紹介します。

土作りの工夫(緑肥・堆肥・微生物の活用)

無農薬栽培では、健康な土作りが最も重要です。化学肥料を使わずに土壌の栄養バランスを維持するためには、以下のような方法を取り入れると効果的です。

- 緑肥の活用

緑肥とは、植物を育ててから土にすき込み、養分として活用する方法です。マメ科のクローバーやヘアリーベッチを使うことで、窒素を供給し、土を豊かにできます。 - 堆肥の活用

落ち葉や米ぬか、生ごみなどを発酵させた堆肥を使うことで、有機物を供給し、微生物が活発に活動できる環境を作ります。 - 微生物の働きを活かす

乳酸菌や納豆菌などの発酵微生物を利用して土壌を改良する方法もあります。これにより、病害虫に強い土を作ることが可能です。

これらの方法を継続することで、無農薬でも病害に負けにくい土壌環境を作ることができます。

害虫対策と病気予防(天敵の活用・混植)

無農薬栽培では、農薬を使わずに害虫を抑える工夫が必要です。そのために有効なのが、天敵の活用と混植(コンパニオンプランツ)です。

- 天敵を活用する

アブラムシを食べるテントウムシ、ヨトウムシを捕食するカエルやクモなど、害虫の天敵となる生き物を畑に呼び込むことで、自然なバランスを作ることができます。農薬を使わないことで、これらの益虫が生息しやすくなります。 - 混植(コンパニオンプランツ)を利用する

例えば、トマトとバジルを一緒に植えると、バジルの香りが害虫を遠ざけ、トマトの生育が良くなります。また、ネギやニラを畑の周囲に植えると、病原菌の発生を抑える効果があります。 - 病害の予防策

土壌の排水性を高めることで、根腐れや病気のリスクを軽減できます。また、風通しの良い環境を作るために、適切な間隔で作物を植えることも重要です。

害虫や病気の発生を完全に防ぐことは難しいですが、生態系のバランスを活かすことで被害を最小限に抑えることができます。

水やりと環境管理(気候変動への対応)

気候変動の影響で、近年は異常気象が増えています。無農薬栽培では、天候の変化に対応するための水やりや環境管理が特に重要になります。

- 水やりの工夫

自然栽培では、「水をやりすぎない」ことが基本です。過剰な水やりは根腐れの原因となるだけでなく、害虫の発生を促すこともあります。

特に、朝と夕方の涼しい時間帯に適量の水を与えることで、作物が強く育つ環境を作れます。 - マルチングで乾燥対策

土の表面をワラや落ち葉で覆う「マルチング」を行うことで、乾燥を防ぎ、土壌の水分を一定に保つことができます。これは、特に夏場の水不足対策に効果的です。 - 気候変動に強い品種の選定

近年は異常気象による高温や長雨が続くこともあります。そのため、地域の気候に適した品種を選ぶことが成功のカギになります。例えば、乾燥に強い品種や病気に強い在来種を選ぶことで、環境の変化に適応しやすくなります。

適切な水やりと環境管理を行うことで、気候変動の影響を最小限に抑え、作物を安定的に育てることができます。

まとめ:無農薬栽培は工夫次第で成功する!

無農薬栽培を成功させるためには、「土作り」「害虫対策」「環境管理」が重要なポイントになります。

- 健康な土を作るために、緑肥や堆肥を活用する

- 害虫や病気を予防するために、天敵や混植を利用する

- 気候変動に適応するために、水やりや品種選びを工夫する

無農薬での自然栽培は、化学肥料や農薬に頼らないため、時間と手間がかかることもあります。しかし、土や生態系の力を活かすことで、持続可能な農業を実現できるという大きなメリットがあります。

これから自然栽培に挑戦する方は、今回紹介したポイントを取り入れながら、長期的な視点で農業を楽しんでください!

無農薬の自然栽培に挑戦するためのステップ

無農薬の自然栽培に興味があっても、「何から始めればいいのかわからない」「本当に成功するのか不安」と感じる方は多いでしょう。しかし、基本的なステップを押さえて実践すれば、初心者でも無農薬での野菜づくりを楽しむことができます。

今回は、無農薬の自然栽培に挑戦するためのステップを解説します。

初心者でもできる!無農薬で育てやすい野菜

無農薬栽培を始める際は、できるだけ「育てやすい野菜」から挑戦するのが成功の秘訣です。病害虫に強く、手間がかかりにくい野菜を選ぶことで、初心者でも収穫を楽しむことができます。

おすすめの野菜は以下のとおりです。

- 葉物野菜(小松菜、ほうれん草、ルッコラ)

比較的成長が早く、害虫の被害も少ないため、初心者でも育てやすいです。特に小松菜は発芽率が高く、気温の変化にも強いのでおすすめです。 - 根菜類(大根、ニンジン、ラディッシュ)

直根性の野菜は土の中で成長するため、害虫の被害が比較的少なく、手間がかかりません。特にラディッシュ(はつか大根)は、約1ヶ月で収穫できるため、初心者でも成功しやすいです。 - 豆類(エダマメ、スナップエンドウ)

マメ科の植物は土壌を豊かにする働きがあり、農薬を使わなくても比較的元気に育ちます。

初めての自然栽培では、「簡単に育つ野菜を選ぶこと」が成功への第一歩です。最初から難しい野菜に挑戦するのではなく、育てやすい品種で経験を積みましょう。

成功のカギは「継続」と「観察」!毎日の記録をつけよう

自然栽培では、日々の変化をよく観察し、適切な対応をすることが大切です。そのために、「毎日の記録」をつける習慣を身につけましょう。

なぜ記録が重要なのか?

- 水やりの頻度や気温の変化を把握できる

- 生育状況を比較し、どの条件が成長に影響を与えているのか分析できる

- トラブル(害虫発生や病気)の早期発見につながる

記録するポイント

- 天候(気温・湿度・日照時間)

- 土の状態(乾燥しているか、湿りすぎていないか)

- 野菜の様子(葉の色、成長速度、害虫の有無)

手書きのノートでもスマホのアプリでもOKです。大切なのは、「日々の変化に気づき、次の栽培に活かすこと」です。

自然栽培では、「じっくり観察しながら育てる姿勢」が成功のカギになります。継続的な記録を習慣にしましょう。

トラブル時の対策(害虫、病気、収量減の対応策)

無農薬で野菜を育てていると、害虫の被害や病気の発生、思ったより収量が少ないなどのトラブルが起こることがあります。しかし、適切な対策をとることで、大きな被害を防ぐことができます。

害虫対策

- コンパニオンプランツを活用する

例えば、トマトの近くにバジルを植えると、バジルの香りが害虫を遠ざける効果があります。また、ネギやニラを植えるとアブラムシ対策になります。 - 天敵を活かす

無農薬栽培では、テントウムシやカエルなど、害虫を食べてくれる天敵を守ることが大切です。農薬を使わないことで、こうした生き物が自然に増えやすくなります。

病気対策

- 水はけをよくする

土が常に湿っていると、カビや細菌による病気が発生しやすくなります。畝を高くしたり、土の排水性を向上させる工夫をしましょう。 - 風通しをよくする

植え付けの間隔を適切に保ち、葉が混み合わないようにすると、病気の発生を防ぐことができます。

収量が少ない場合の対策

- 土壌の栄養バランスを見直す

無農薬栽培では、緑肥や堆肥を活用して土を健康に保つことが重要です。収量が少ない場合、土の栄養不足が原因のことが多いので、有機物を適切に補給しましょう。 - 品種選びを工夫する

自然栽培に適した強い品種を選ぶことも、収量を増やすポイントです。地元の気候に適した在来種を選ぶと、病気に強く育てやすい場合があります。

トラブルが起こっても、自然の仕組みを理解して適切に対策をすれば、無農薬栽培でもしっかりと収穫できるようになります。焦らず、試行錯誤しながら対策をしていきましょう。

まとめ:無農薬の自然栽培は工夫と継続が成功のカギ!

無農薬での自然栽培を成功させるためには、以下のステップを意識することが重要です。

- 初心者でも育てやすい野菜を選ぶ(小松菜、ラディッシュ、エダマメなど)

- 毎日の記録をつけ、野菜の変化を観察する

- 害虫や病気の対策を工夫し、自然の力を活かす

無農薬栽培は、時間と手間がかかることもありますが、その分、自然と向き合う楽しさがあります。自然のリズムを理解しながら栽培を続けることで、年々収穫の精度が上がっていくのも大きな魅力です。

これから自然栽培に挑戦する方は、ぜひ今回のポイントを参考にしながら、自分なりの工夫を加えてみてください!

自然栽培に取り組む農家や家庭菜園愛好者向けに、病害虫の症状と効果的な対策方法を詳しく解説します。この記事を読むことで、自然栽培のリスク管理が向上し、健全な作物の収穫を実現できます。

まとめ|無農薬の自然栽培で安心・安全な野菜を育てよう

無農薬の自然栽培は、環境に優しく、健康的な野菜を育てられる方法として注目されています。しかし、実践するには「どうすれば成功するのか?」という疑問を持つ方も多いでしょう。これまで紹介した成功事例やポイントを振り返りながら、無農薬栽培の魅力と、すぐに実践できるポイントをおさらいします。

成功事例から学ぶ、無農薬栽培の魅力

無農薬の自然栽培に成功している農家や家庭菜園の共通点は、「自然の仕組みを理解し、じっくりと向き合っていること」です。これまで紹介した事例の中でも、特に以下のポイントが成功の要因となっていました。

- 土作りにこだわる

無農薬で栽培するには、化学肥料に頼らずに土壌を豊かにすることが重要です。堆肥や緑肥を活用し、微生物の働きを生かすことで、自然に栄養豊富な土が育ちます。 - 害虫や病気を自然の力でコントロールする

コンパニオンプランツ(共生植物)や天敵を活用し、農薬に頼らず害虫や病気を防ぐ工夫をしている農家が多く見られました。 - 地域や環境に合った品種を選ぶ

その土地に適した野菜を選ぶことで、病害虫のリスクを減らし、無農薬でも元気に育つ確率が高まります。

これらのポイントを押さえることで、無農薬でも十分に健康な野菜を育てることが可能になります。

今すぐ実践できるポイントのおさらい

自然栽培を始める際、すぐに取り入れられるポイントを以下にまとめました。

① 初心者向けの野菜を選ぶ

無農薬栽培は、初めのうちは試行錯誤が必要です。そこで、比較的育てやすい野菜からスタートすると成功しやすくなります。おすすめの野菜は以下のとおりです。

- 小松菜・ほうれん草などの葉物野菜(成長が早く害虫に強い)

- 大根・ニンジンなどの根菜類(土中で成長するため、病害虫の影響を受けにくい)

- エダマメ・スナップエンドウなどの豆類(土壌改良効果も期待できる)

② 土作りを意識する

化学肥料を使わずに育てるためには、土の健康を維持することが大切です。

- 落ち葉や生ごみを利用した堆肥を作る

- 緑肥(マメ科植物など)を植えて土を改良する

- 土の微生物を活かすため、耕しすぎない

自然の土壌バランスを整えることが、長期的な収穫の安定につながるので、特に初心者はこの部分を意識しましょう。

③ 害虫・病気対策を自然の力で行う

- 混植(コンパニオンプランツ)を活用する

- 天敵を守り、農薬を使わない環境をつくる

- 風通しの良い環境を保ち、病気を予防する

害虫や病気が発生しても、自然のバランスを崩さないように対策をすることが大切です。

継続することで理想の自然農法を実現!

無農薬栽培は、一朝一夕で成功するものではありません。天候や土の状態によって、思い通りにいかないこともあります。しかし、続けていくことで、自然との向き合い方がわかり、安定した収穫が可能になります。

成功するために大切なこと

- 毎日の観察を欠かさない

野菜の成長を記録し、どのような環境で育ちやすいのかを学びましょう。 - 試行錯誤しながら改善を重ねる

自然栽培には「これが正解」という絶対的な方法はありません。自分の環境に合ったやり方を見つけることが大切です。 - 長期的な視点で土作りをする

無農薬で育てるには、まず土の健康を整えることが必要です。焦らず、時間をかけて土作りに取り組みましょう。

継続することで、自分なりの無農薬栽培のスタイルが確立され、理想の農法に近づくことができます。

まとめ:無農薬栽培で自然の恵みを楽しもう!

無農薬の自然栽培は、健康的で安全な野菜を育てるだけでなく、自然との調和を楽しむことができる素晴らしい農法です。

これから自然栽培を始める方は、以下のポイントを意識して取り組んでみてください。

- 育てやすい野菜からスタートし、成功体験を積む

- 土作りを大切にし、自然の力を活かす栽培を目指す

- 毎日の観察と試行錯誤を続け、持続可能な農法を実践する

無農薬の自然栽培は、単なる栽培方法ではなく、環境と向き合いながら、より良い未来を築くための取り組みでもあります。最初は小さな一歩からでも大丈夫です。ぜひ、無農薬の自然栽培に挑戦し、安心・安全な野菜作りを楽しんでください!

自然栽培を始めたい初心者向けに、無農薬で健康な作物を育てるための基本ステップや成功のポイントを解説。自然栽培の実践方法がわかり、持続可能な農業の魅力を発見できます。