「肥料なしでも野菜が育つのは本当?」「微生物って何をしているの?」

そんな自然栽培初心者の素朴な疑問に、わかりやすくお応えします。

この記事では、微生物が活躍する土づくりの原理や実践例を丁寧に解説。

読むことで、自然の力を引き出す持続可能な農の始め方が見えてきます。

自然栽培における微生物の役割とは?

土の中にいる“見えないパートナー”たち

自然栽培では、農薬や化学肥料を使わないぶん、土壌そのものの力を引き出すことが大切になります。そのカギを握る存在が、「微生物」です。目に見えないながらも、微生物たちは土の中で日々活動し、作物の成長に欠かせない環境を整えてくれています。

具体的には、放線菌、乳酸菌、酵母菌、糸状菌、窒素固定菌などが土壌に生息し、有機物を分解したり、病原菌の活動を抑えたりする働きを持っています。彼らはまるで“地下の共同体”のように、それぞれ役割を分担しながら植物と共生しているのです。

とくに注目されているのが、「共生菌根菌(きんこんきん)」と呼ばれる菌類です。これは植物の根と共生関係を築き、根が吸収しにくいリン酸などのミネラルを効率よく取り込めるようにします。つまり、微生物がいることで、植物はより少ない肥料でも健康に育つ環境を手に入れられるのです。

自然栽培における微生物は、単なる“土の住人”ではなく、“育てる力”の源そのものともいえる存在です。

微生物が土壌環境を豊かにする仕組み

土の中で微生物が果たす最大の役割は、**「有機物の分解」**です。落ち葉や刈草、堆肥などが微生物によって分解されることで、「腐植(ふしょく)」と呼ばれる土の栄養層が形成されます。この腐植は、作物にとってのエネルギー源であり、保水性・通気性・保肥力といった“良い土”の三要素を高める働きを持っています。

また、微生物は「団粒構造(だんりゅうこうぞう)」の形成にも欠かせません。

団粒構造とは、細かな土の粒子が団子状にまとまった状態を指し、空気と水の通り道を確保してくれる理想的な土壌構造です。微生物が作り出す分泌物や代謝物によって、土が自然にこの形に整っていくのです。

さらに、土壌中に存在する一部の微生物は有害菌の増殖を抑える力も持っています。乳酸菌や一部の酵母菌などは、自らが活動することで酸性環境をつくり出し、病原菌の繁殖を防いでくれるのです。農薬を使わずとも、微生物たちが“自然の防御壁”として作物を守ってくれる、この仕組みこそが自然栽培の根幹といえるでしょう。

これらの見えない存在とどう向き合い、活かしていくかは、自然栽培の成果を大きく左右します。次のセクションでは、こうした微生物を活かす具体的な土づくりの方法についてご紹介します。

なぜ今、微生物との共生が注目されているのか?

気候変動による農業リスクと向き合うために

近年、異常気象が頻発する中で、農業の現場も大きな変化を迫られています。猛暑や集中豪雨、干ばつといった極端な気候は、作物の育成サイクルを乱し、収量や品質の不安定化を引き起こしています。

このような状況において、自然栽培と微生物の共生が“気候変動に強い畑づくり”のカギとして注目されるようになりました。

たとえば、微生物によって形成される「団粒構造」の土壌は、水はけと保水性のバランスが良く、乾燥や大雨への耐性が高まるという特性があります。加えて、有機物が豊富な土壌では、微生物が絶えず分解と再生を繰り返すことで、栄養分の供給が安定しやすくなります。

また、気温や湿度が大きく変動する環境下でも、微生物群の多様性があれば、何らかの生態バランスが保たれるため、作物が病気に強くなる傾向も見られています。つまり、微生物はただの「栄養供給者」ではなく、“自然のバッファー(緩衝材)”として環境の変動に対するクッション役も担っているのです。

農薬・化学肥料に頼らない“自然の防御力”とは

従来の農業では、作物を病害虫から守るために農薬を使い、成長を促すために化学肥料を投入するのが一般的でした。しかし、こうした方法は土壌中の微生物バランスを壊すリスクを伴います。

それに対して自然栽培では、微生物を活かした“自己治癒力の高い畑”を目指します。乳酸菌や一部の酵母菌、放線菌などは、病原菌の活動を抑える「拮抗作用(きっこうさよう)」を持つことが知られています。たとえば、作物の根に有害菌が侵入しようとしても、すでに有益菌が占めていれば病気のリスクは低くなるのです。

また、肥料を使わずとも微生物が落ち葉や堆肥を分解し、作物が必要とする栄養を自然に供給します。これは“土が自ら肥える”という持続可能な農のしくみでもあり、コスト面でも環境面でも大きなメリットがあります。

そして何より、微生物が豊かな畑は、外からの介入が少なくて済むため、人の手や資源に依存しすぎない“強くしなやかな農業”を実現できるのです。

「微生物と共生する」という考え方は、いまや単なる農法の一手段ではなく、不確実な時代を生き抜くための農業戦略とも言えるでしょう。次のセクションでは、こうした微生物の力を最大限に活かす土づくりの方法について、実践的なアプローチをご紹介します。

微生物を活かす自然栽培の土づくり

有機物と発酵の力を使った“生きた土”の作り方

自然栽培において、微生物の活動を最大限に引き出すためには、「生きた土」を育てることが欠かせません。その第一歩となるのが、有機物と発酵の力を活用した土づくりです。

具体的には、落ち葉や米ぬか、刈草、野菜くずといった身近な有機資源を土に還すことで、微生物のエサとなる環境が整います。これらの有機物を適切に分解・発酵させることで、腐植を生成しやすい状態を作り、土の栄養価を自然に高めることが可能です。

とくに米ぬかや油かすは発酵力が強く、乳酸菌や酵母菌の活動を活発にする効果があるため、自然栽培でも重宝されています。ただし、分解が不十分なまま土に混ぜ込むと、ガスや熱の発生により根を傷めるリスクがあるため、事前にボカシ肥などの形で発酵処理してから使うのがポイントです。

また、木材チップや炭などの「炭素資材」を取り入れることで、微生物の棲みかが増え、土壌中の微生物多様性が安定します。炭は吸着性にも優れており、有害物質の除去や湿度の調整にも一役買います。

腐植・団粒構造を高める素材とその使い方

健康な土壌には、適度な腐植と「団粒構造」が欠かせません。腐植とは、有機物が微生物によって分解・再合成された黒っぽい土のこと。これがあることで、保水力・通気性・保肥力が飛躍的に高まります。

腐植の生成を助ける代表的な素材としては、以下のようなものがあります:

| 素材 | 特徴と活用法 |

|---|---|

| 落ち葉 | 分解が遅く、長期的な腐植生成に貢献 |

| 米ぬか | 発酵を促進し、微生物を急速に活性化 |

| 木の皮・竹炭 | 微生物の棲みかとなり、団粒構造を安定させる |

| もみ殻燻炭 | 通気性を高めつつ、微生物の活動を促進 |

団粒構造の良い土壌は、見た目にも“ふわふわ”として手に取るとほぐれる感触があります。これは微生物が分泌する「粘性物質」や「菌糸」によって、細かい土が団子状にまとまっている証拠です。

この団粒構造こそが、自然栽培で強い根張りを育て、病気に強い作物を生み出す鍵とも言えます。

微生物の働きを妨げない畝の作り方・水管理

せっかく微生物が活発な土壌になっていても、その活動が妨げられてしまう環境では本来の力を発揮できません。そこで重要になるのが、「畝の形」と「水管理」の工夫です。

まず畝(うね)の高さですが、通気性を確保するために、適度に高めの畝をつくることが基本です。とくに粘土質の土では、低い畝にすると水が溜まりやすく、微生物の酸素供給が滞って活動が鈍化します。一方で乾燥しやすい地域では、過度に高い畝は水分が保てなくなるため、逆効果になることも。地域の気候や土質を見ながら、柔軟に設計することが求められます。

水やりについても、土を常に濡らしすぎるのではなく、適度な乾湿のバランスが微生物の活性にとって重要です。極端な乾燥や多湿は、特定の微生物ばかりが増えたり、逆に死滅したりする原因になります。雨が多い季節は排水対策を、乾燥期は敷き草やマルチでの保湿対策をとることで、“微生物にとって心地よい環境”を1年を通して保つことができます。

自然栽培は「自然に任せる農法」ではなく、自然のメカニズムを理解し、支える農法です。微生物は、その中心にいる存在。彼らがのびのびと働けるような土づくりを意識することで、外的リスクに強い、持続可能な農業が実現できます。

次回のセクションでは、具体的な微生物の種類とそれぞれの役割について掘り下げていきましょう。

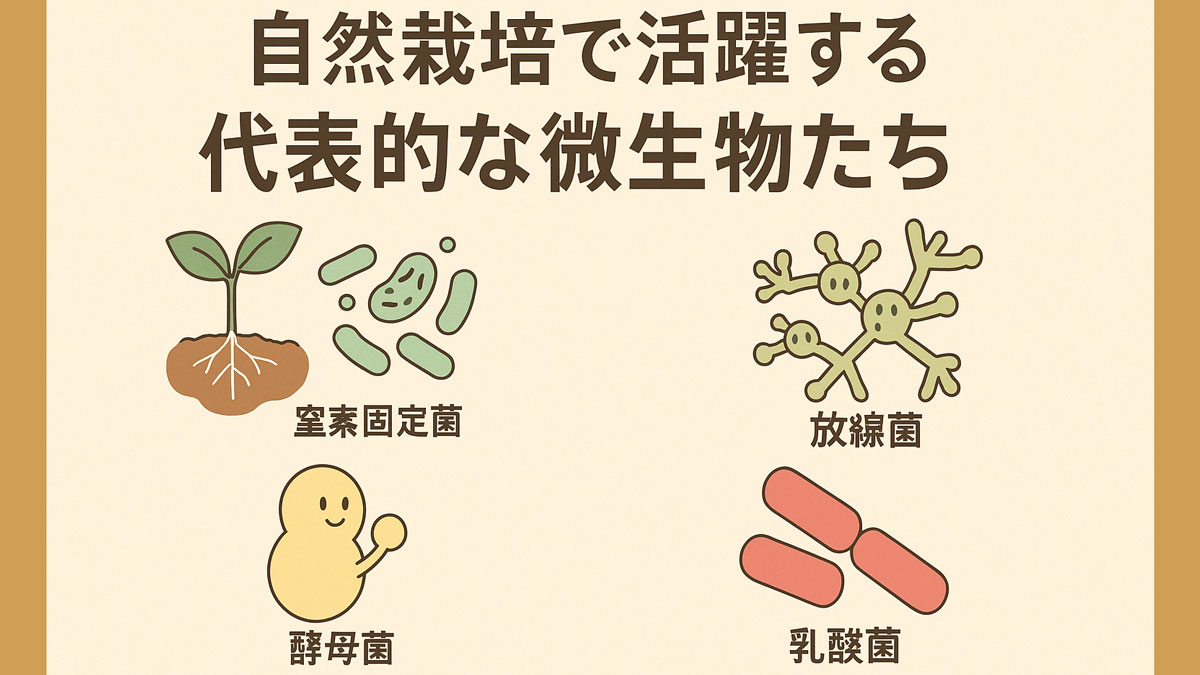

自然栽培で活躍する代表的な微生物たち

窒素固定菌・放線菌・酵母菌・乳酸菌などの特徴

自然栽培では、農薬や化学肥料を使わずに作物を育てるため、土壌の中で働く微生物の力が欠かせません。ここでは、自然栽培でとくに重要とされる代表的な微生物たちを紹介します。

● 窒素固定菌(ちっそこていきん)

空気中に存在する窒素を植物が利用できる形に変えてくれる微生物です。根粒菌(こんりゅうきん)としてマメ科植物と共生しやすく、自然肥料のような働きをしてくれる存在です。

● 放線菌(ほうせんきん)

糸状の構造を持つ細菌で、有害菌の増殖を抑える抗生物質を自然に作り出す能力があります。土壌の悪臭を抑え、病原菌に対して強い抵抗力を持つ畑環境をつくる上で大きく貢献します。

● 酵母菌(こうぼきん)

発酵食品にも使われる微生物で、土中では有機物の分解を助けながら、微生物のバランスを整えます。植物の根に栄養を届けやすくし、発根を促進する働きも期待できます。

● 乳酸菌(にゅうさんきん)

土壌のpHを適度に酸性に保つことで、病原菌の活動を抑制する役割があります。分解力が高く、有機物を発酵させて栄養に変える力に優れています。

それぞれの役割と、相乗効果の具体例

これらの微生物は、それぞれ単独で働くだけでなく、互いに連携しながら複合的な効果を発揮します。この“相乗効果”こそが、自然栽培における最大の強みです。

たとえば、乳酸菌が土壌を整え、酵母菌が有機物の分解を促し、放線菌が病原菌を抑制しつつ、窒素固定菌が養分を供給する。これにより、土は柔らかく、栄養豊富で、病害虫に強い「生きた環境」へと変化します。

以下は、代表的な微生物とその役割を簡潔にまとめた表です:

| 微生物名 | 主な役割 | 関連する作物・効果 |

|---|---|---|

| 窒素固定菌 | 空気中の窒素を栄養に変える | マメ科作物の根に共生し肥料効果を発揮 |

| 放線菌 | 抗菌物質の生成、悪臭の抑制 | 土壌の病害抑制、根腐れ対策に有効 |

| 酵母菌 | 有機物の発酵促進、発根促進 | 野菜類全般に効果あり |

| 乳酸菌 | 酸性環境の維持、病原菌の抑制 | 土壌の消毒代替、土壌バランス調整 |

このように微生物を多層的に活用することで、化学肥料や農薬に頼らずとも、健全な畑づくりが可能になるのです。

さらに、これらの微生物の活動が活発な畑では、病害虫の被害が自然と少なくなることも多く報告されています。これは「拮抗(きっこう)」という仕組みによって、有益菌が優位な環境を保ち、有害菌の入り込む余地が少なくなるためです。

微生物は、ただの“土壌の中の存在”ではなく、自然栽培を支える主役級の存在です。

それぞれの特徴を理解し、バランスよく共存させる工夫が、自然栽培を成功させるための大きなポイントになります。

次のセクションでは、こうした微生物たちが活きる「気候変動に強い畑づくり」の実践的な工夫をご紹介します。

気候変動に強い畑づくりとは?

極端気象(豪雨・干ばつ)への自然栽培的アプローチ

ここ数年、異常気象による農作物への影響が深刻化しています。とくに豪雨による根腐れや、干ばつによる生育不良は、自然栽培でも例外ではありません。そうしたリスクに立ち向かうためには、自然の力を活かしつつ環境に柔軟に対応できる畑づくりが求められます。

自然栽培では、極端気象に耐える土づくり=「団粒構造」を持つ土壌の維持が重要です。団粒構造は、微生物の活動によって形成される粒状の土壌構造で、水はけが良く、同時に保水力もあるという特徴があります。そのため、大雨でも排水性が保たれ、乾燥時でも根に水分を供給しやすくなるのです。

また、畝(うね)の形状も極端気象への対策に直結します。

-

豪雨対策には高畝(たかうね)+排水溝設計

-

干ばつ対策には中低畝+マルチング(敷き草・ワラなど)

というように、地域の気候特性に応じた設計が自然栽培の基本です。

さらに、周囲の環境を活用する方法もあります。

たとえば、「風よけとなる混植樹」「雨水を溜めて使う溝や貯水タンク」などを整備することで、自然エネルギーの“調整弁”として機能させることができます。

微生物バランスを保つための通年管理の工夫

気候の変動は、土壌微生物のバランスにも大きく影響します。高温や乾燥、長雨などのストレス環境では、一部の微生物が極端に増減し、バランスが崩れやすくなるからです。

そこで大切になるのが、「通年を通じた微生物環境の安定管理」です。以下のような工夫が効果的です:

| 対策 | 内容 | 効果 |

|---|---|---|

| 有機物の定期投入 | 刈草、落ち葉、発酵資材などを継続的に土へ | 微生物のエサと住処を補充 |

| 緑肥の導入 | ソルゴーやクローバーなどを季節ごとに | 地温・湿度調整、菌根菌の活性化 |

| 敷き草・マルチング | 土の表面を覆う | 温度・湿度の急変を防ぎ微生物が安定 |

| 耕さない管理 | 表層にいる微生物を維持しやすくなる | 土壌環境を壊さず安定を保つ |

とくに、敷き草やマルチングは直射日光や大雨による土壌ダメージを緩和し、微生物の住環境を守る役割も担います。

また、耕起を控えることで、土壌の層構造と微生物群が維持され、自然なバランスが保たれます。

「手をかけすぎず、環境を整える」ことこそが、自然栽培における“育てる農”の真髄です。

気候変動に強い畑づくりとは、未来を見据えた「変化に適応できる土壌環境の育成」とも言い換えられます。

自然栽培において微生物を味方にし、年中の気象に柔軟に対応することが、持続可能な農のスタイルを築く第一歩です。

次のセクションでは、実際の農家の事例をもとに、こうした自然栽培がどのように機能しているのかをご紹介します。

実践者の声|微生物との共生で変わった自然栽培の現場

「肥料なしでも野菜が育つ」事例と背景

一般的には「肥料を入れなければ作物は育たない」という認識が根強い中、実際には肥料なしでも元気に育つ野菜をつくっている自然栽培農家が各地に存在します。その秘密が、「微生物との共生」にあります。

たとえば、千葉県で自然栽培を実践する農家・Aさんは、10年以上にわたり無肥料・無農薬で畑を管理しています。最初の数年間は収量が不安定でしたが、米ぬかや刈草、落ち葉などを活用し、土の中に有機物を絶えず循環させることを徹底。その結果、微生物の働きが活性化し、数年後には「肥料なしでも味が濃く、形の良い野菜が育つ畑」に変わったと語ります。

Aさんの畑では、窒素固定菌や放線菌、乳酸菌が自然に増え、土壌分析でも微生物群の多様性が確認されたそうです。とくに人参やほうれん草などの根菜類は、味の違いが顕著に現れ、直売所でも「他とは違う」とリピーターが続出するほど。

このように“微生物の力を信じ、環境を整えること”こそが、肥料に頼らない栽培を可能にする鍵となっています。

微生物の見える化と畑の変化を実感した農家の証言

自然栽培において「微生物」は目に見えない存在ですが、工夫次第でその活動を“見える化”することができます。

静岡県の農家・Bさんは、畑の一角で定点観察を継続的に行い、微生物の変化と作物の生育を記録しています。観察の一例としては、以下のような指標を活用しています:

| 観察項目 | 内容 |

|---|---|

| 土壌のにおい | 発酵臭がするか、嫌気臭があるかなど |

| 色合い | 黒っぽい土(腐植層)が形成されているか |

| 湿り気・粒状感 | 団粒構造かどうか、保水性の感触 |

| 作物の根の張り | 細根が多く、根の色が白く伸びているか |

Bさんいわく、「土がほんのり甘酸っぱい香りになった頃から、虫害も減り、病気も少なくなった」とのこと。これは乳酸菌や酵母菌の発酵が進み、土壌が安定してきた証だといえます。

さらに、微生物資材などを一切使わず、自然由来の素材だけで管理しているにもかかわらず、畑全体に“勢い”が出てきたことを実感しているそうです。これは微生物群がバランスよく循環しているサインであり、自然栽培の理想形ともいえる状態です。

自然栽培における微生物との共生は、単なる「理論」ではなく、現場で実際に成果を上げている“確かな手法”です。

見えない存在だからこそ、観察と継続が重要――そんな実践者たちの声が、自然栽培の未来に大きなヒントを与えてくれます。

次のセクションでは、記事全体のまとめとして、自然栽培における微生物活用の本質を振り返ります。

まとめ|微生物との共生が未来の農業を支える鍵に

自然栽培は、ただ農薬や肥料を使わないという「引き算の農業」ではありません。そこには、土壌に息づく微生物との“共生”という積極的な農業哲学が根底にあります。微生物は目に見えないながらも、土を肥やし、作物を守り、自然のリズムと共に働き続けています。

本記事では、以下のようなポイントを通じて、微生物の持つ可能性を探ってきました:

-

微生物が有機物を分解し、「生きた土」を育てる仕組み

-

窒素固定菌・放線菌・乳酸菌など、それぞれの役割と相乗効果

-

気候変動に強い畑づくりとしての団粒構造と通年管理の工夫

-

実践者の証言から見える、肥料に頼らない持続的な野菜栽培の現実

こうした知識や実践例を踏まえると、自然栽培における微生物は、単なるサポート役ではなく、“農業を支える中心的存在”であることが分かります。

近年、地球規模での気候変動や資源問題が深刻化する中、「どう環境と共存していくか」は農業にとって避けて通れない課題です。そんな時代において、自然栽培は“環境に負担をかけずに、地域と未来を育てる手法”としてあらためて注目されつつあります。

そして、その実現の鍵を握るのが微生物の力です。微生物は農薬や肥料の代わりに、畑の中で自然のサイクルを回し続けてくれる“見えないパートナー”です。その活動を理解し、助け、活かすことは、農家だけでなく家庭菜園を楽しむ人や、子どもに土や食を伝えたい親世代にとっても大きな意味を持つでしょう。

【最後に】これから自然栽培を始める方へ

自然栽培は「特別な人だけができるもの」ではなく、一鉢の土、一握りの落ち葉から始められる身近な営みです。

大切なのは、「微生物が生きていける環境」を作ってあげること。そして、その営みに耳を澄まし、変化に気づくことです。

微生物との共生とは、自然を尊重しながら暮らす新しい農のスタイルであり、未来への投資でもある――そう言っても過言ではありません。

これから自然栽培を始める方、すでに実践中の方、地域で広めたいと考えている方へ。ぜひ一歩ずつ、自分のペースで“微生物とともにある土づくり”を楽しんでみてください。

出典・参考文献

-

農林水産省「みどりの食料システム戦略」https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/

-

独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)

「土壌微生物の基礎と農業利用」https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/files/nouken_2019_12.pdf -

日本土壌微生物学会「土と微生物の関係」https://www.soilmicrobes.jp/education/