「自然栽培を続けるなら、自家採種が大事って聞くけど、どうすればいいの?」そんな疑問を持っていませんか?自家採種は、種を自分で採り、次世代へとつなぐ大切な技術です。しかし、正しい方法を知らないと発芽率が下がったり、品種が変化したりすることも。この記事では、初心者でも簡単に実践できる種取りの基本・保存・活用法を詳しく解説します。自家採種を続けることで、環境に適応した健康な作物を育てられます。ぜひ最後まで読んで、自然栽培をもっと楽しく、持続可能にしていきましょう!

自然栽培における自家採種とは?メリットを解説

自然栽培を実践する中で「自家採種(じかさいしゅ)」という言葉を耳にすることがあるかもしれません。これは、育てた野菜から種を採り、次の栽培に活用する方法です。自家採種を行うことで、無農薬・無化学肥料の自然な環境に適した野菜を育てられます。本記事では、自家採種の役割とメリットについて詳しく解説します。

自家採種とは?自然栽培での役割

自家採種とは、収穫した作物から種を採取し、それを翌年以降の栽培に活かす方法です。農薬や化学肥料を使わない自然栽培では、環境に適応した健康な作物を育てるために、自家採種が重要な役割を果たします。

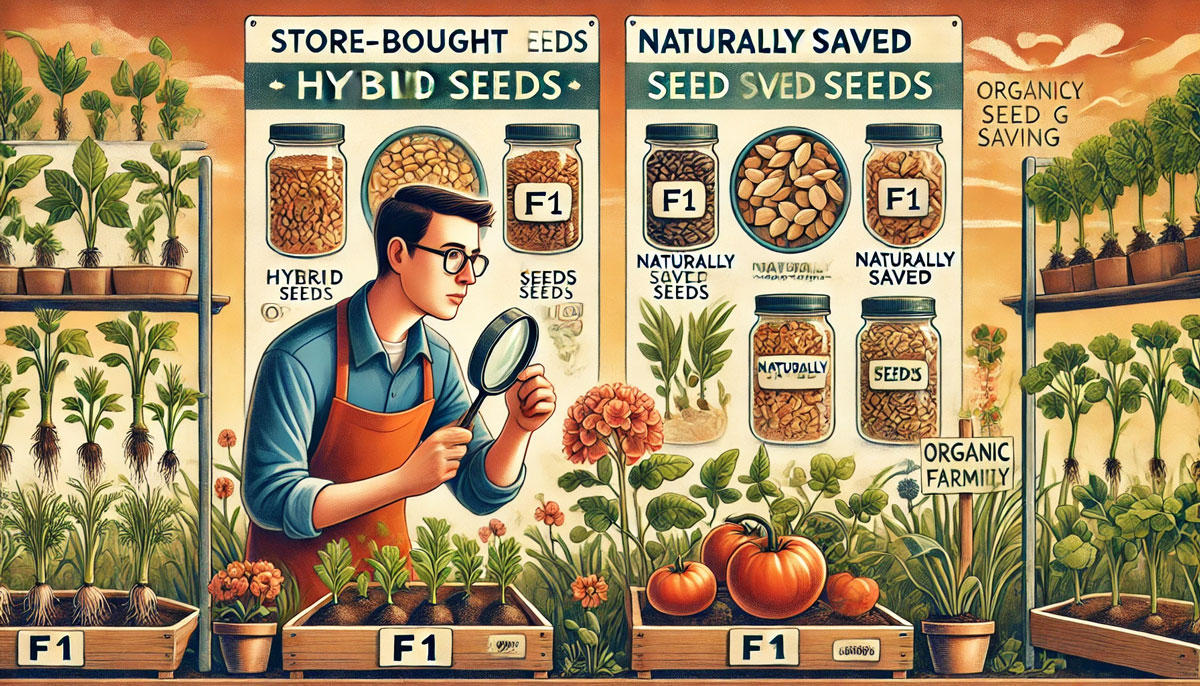

一般的に市場に出回っている種は「F1種」と呼ばれ、均一な形や成長速度を持つように改良されています。しかし、F1種から採れた種は、親と同じ性質を持たない場合が多いため、同じ品質の作物を育てることが難しくなります。

一方で、自家採種を繰り返すことで「固定種」として環境に適応した作物を育てることができます。例えば、同じ畑で何年も育て続けると、地域の気候や土壌に馴染み、病害虫への耐性が強くなることがあります。これは、農薬や化学肥料に頼らずに持続可能な農業を実現するうえで、非常に重要なポイントです。

自家採種のメリット|安全で持続可能な農業へ

自家採種には、いくつものメリットがあります。ここでは、特に重要な3つのポイントを紹介します。

1. 無農薬でも育ちやすい強い作物を作れる

自家採種を続けると、その土地の気候や環境に適応した強い作物が育ちます。市販の種は一般的な環境に合わせて作られているため、自然栽培の畑に馴染むまでに時間がかかることがあります。一方で、自家採種した種は、その畑で育った親の性質を引き継ぐため、自然栽培に適した作物へと進化していきます。

2. 種の購入コストを抑えられる

毎年種を購入する費用は、積み重なると意外と高額になります。しかし、自家採種をすれば、種を買わずに翌年以降も栽培を続けられるため、経済的にも大きなメリットがあります。特に家庭菜園を長期的に楽しみたい方にとっては、コストを抑えつつ持続可能な農業を実現できる点が魅力です。

3. 安全で安心な食材を確保できる

自分で採取した種を使うことで、どのような環境で育ったのかが明確になります。市販の種の中には、発芽率を高めるために化学処理されているものもありますが、自家採種ならその心配は不要です。無農薬・無化学肥料の本当に安全な野菜を育てることができるのは、消費者にとって大きな安心材料となるでしょう。

まとめ

自家採種は、自然栽培をより深く楽しみ、持続可能な農業を実現するための重要なステップです。特に、無農薬・無化学肥料での栽培を目指す方にとって、環境に適応した健康な作物を育てることができるのは大きなメリットとなります。

次の記事では、具体的な種取りの方法や保存のコツについて詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください!

自家採種の基本!種取りの方法とポイント

自家採種は、自然栽培を続けるうえで重要なステップです。しかし、どんな作物でも簡単に種を取れるわけではなく、適した品種や収穫のタイミング、保存方法を理解することが大切です。ここでは、初心者が取り組みやすい種取りの方法とポイントを詳しく解説します。

どの作物の種を取るべき?初心者向けおすすめ品種

初心者が自家採種に挑戦する際、まずは 種が取りやすく、発芽しやすい作物 を選ぶことが大切です。以下の作物は比較的簡単に種を採取でき、翌年以降の栽培にも適しています。

| 作物 | 特徴 | 種取りの難易度 |

|---|---|---|

| トマト | 受粉しやすく種が多い | ★☆☆(簡単) |

| ピーマン・ししとう | 乾燥させるだけで簡単に種が取れる | ★☆☆(簡単) |

| ナス | 完熟させると種がたくさん採れる | ★★☆(やや簡単) |

| オクラ | サヤが乾燥すると自然に種が採れる | ★☆☆(簡単) |

| 大根・ニンジン | 2年目に花が咲き、種ができる | ★★★(難しい) |

特に、トマトやピーマンは初心者でも簡単に種を取ることができ、翌年も同じ品質の作物が育ちやすいのでおすすめです。

正しいタイミングで収穫するコツ

種取りを成功させるには、作物が 完全に熟した状態 で収穫することが重要です。未熟な状態で採取すると、発芽率が低くなるため注意が必要です。

収穫の目安

- トマト・ナス・ピーマン:完熟し、果実がやわらかくなったら収穫

- オクラ:サヤが茶色く乾燥し、カラカラと音がする状態

- 葉物(レタス・小松菜など):花が咲いた後、サヤが茶色く枯れたら収穫

- 大根・ニンジン:2年目に花を咲かせ、種が茶色くなったら収穫

「収穫のタイミングを間違えると、発芽しない種になってしまうこともあるので要注意!」

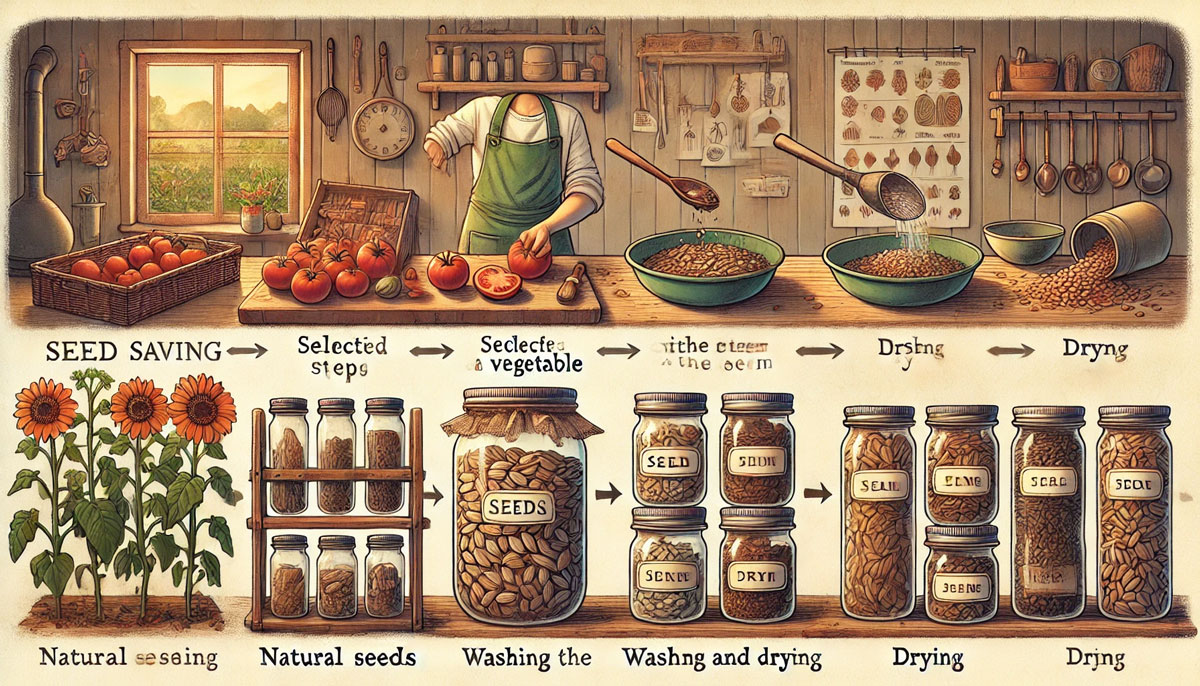

発芽率を高めるための適切な乾燥と保存方法

収穫した種をそのまま保管すると、カビが生えたり発芽率が低下することがあります。長く種を保存し、翌年以降も元気に発芽させるためには、しっかりと乾燥させ、適切な方法で保存すること が大切です。

乾燥のポイント

- 風通しの良い日陰で自然乾燥(直射日光はNG)

- 2週間以上かけてしっかり乾燥させる

- 水分が抜けてパリッと割れる状態になったらOK

保存のコツ

- 乾燥剤を入れた瓶や紙袋で保管(密閉すると湿気がこもるため注意)

- 冷暗所に保存し、直射日光を避ける

- 種の品種と採取日を記入して管理する

特に、乾燥が足りないとカビが生えて使えなくなることがあるため、しっかり乾燥させることが大切です!

まとめ

自家採種を成功させるためには、

✅ 初心者向けの作物から始める

✅ 収穫のタイミングを見極める

✅ しっかり乾燥・適切に保存する

というポイントを押さえることが大切です。

自分で採取した種を使うことで、自然栽培に最適な作物を育てることができ、コスト削減や安全な食材の確保にもつながります。次の記事では、具体的な発芽テストの方法や、交雑を防ぐコツについて解説しますので、ぜひチェックしてください!

自然栽培に適した種の選び方と世代を重ねるポイント

自然栽培で健康な野菜を育てるためには、適した種を選び、世代を重ねながら環境に適応させることが重要です。ここでは、自家採種による環境適応の仕組みや、交雑を防ぐコツ、固定種とF1種の違いについて解説します。

自家採種を繰り返すことで環境適応する野菜とは?

自家採種を続けることで、種はその土地の気候や土壌に適応していきます。このプロセスを「適応進化」と呼び、年々、病害虫や天候の変化に強い野菜が育つようになります。

例えば、以下のような変化が期待できます。

| 作物 | 環境適応の変化 |

|---|---|

| トマト | 雨が多い地域では割れにくくなる |

| ナス | 病気に強くなり、育ちやすくなる |

| 大根 | 土壌に合った形に変化(短く太くなるなど) |

このように、自家採種を繰り返すことで、その土地に最適な野菜が育つようになります。

交雑を防ぐための注意点

自家採種を行う際に注意すべきなのが「交雑」です。交雑とは、異なる品種の花粉が混ざり、新しい特徴を持った種ができることです。意図せず交雑すると、望んだ形や味の野菜が育たなくなることがあります。

交雑を防ぐための方法

✅ 距離を取る:同じ科の異なる品種は、10m以上 離して栽培する

✅ 開花時期をずらす:開花のタイミングを調整し、交雑を防ぐ

✅ 袋掛けをする:花が咲く前に袋をかぶせ、他の花粉がつかないようにする

特に、カボチャやウリ科の作物は交雑しやすい ため、注意が必要です。自家採種を続けるためには、純粋な品種を維持する工夫が求められます。

固定種とF1種の違い|どちらが自然栽培向き?

種には「固定種」と「F1種(雑種第一代)」の2種類があります。

| 種の種類 | 特徴 | 自家採種のしやすさ |

|---|---|---|

| 固定種 | 代々同じ形質が受け継がれる | ◎(しやすい) |

| F1種 | 1代限りの特徴を持ち、次世代は性質がバラつく | ×(向いていない) |

自然栽培に向いているのは「固定種」です。なぜなら、F1種は特定の環境で最適な成長をするよう交配されているため、自家採種しても親と同じ性質を持たないことが多いからです。

一方で、固定種は世代を重ねるごとにその土地に適応し、栽培しやすくなります。自然栽培を長く続けたいなら、固定種の自家採種を選ぶのがベストです。

まとめ

自家採種を繰り返すことで、野菜は環境に適応し、育てやすくなります。しかし、交雑を防ぐ工夫をしないと、思わぬ形の野菜が育つこともあります。また、F1種ではなく固定種を選ぶことで、自然栽培に適した持続可能な農業を実現できます。

次の記事では、「自家採種した種の発芽率を高める方法」について詳しく解説しますので、ぜひご覧ください!

種を守るためにできること|保存と活用法

自家採種で得た大切な種を長く活用するためには、適切な保存と管理が欠かせません。保存方法を間違えると、発芽率が低下し、せっかくの種が使えなくなってしまうことも。ここでは、家庭でできる保存のコツや発芽試験の方法、実際に種を活用した体験談をご紹介します。

家庭でできる種の保存方法と保管場所

種を保存する際の基本的なポイントは、湿気・温度・光を適切に管理すること です。保存状態が悪いと、種が劣化し、発芽率が低下します。

保存に適した条件

- 湿気を避ける → 密閉容器+乾燥剤を使用

- 低温を保つ → 冷暗所や冷蔵庫で保存(5℃~10℃が理想)

- 直射日光を避ける → 暗い場所で保管

特に湿気には注意が必要です。乾燥剤を使ったり、定期的に種の状態を確認したりすることで、長期間の保存が可能になります。

おすすめの保存方法

| 保存方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 紙袋・封筒に入れる | 通気性があり湿気がこもりにくい | 長期保存には向かない |

| ガラス瓶+乾燥剤 | 湿気を防ぎやすく長持ちする | 落とすと割れるリスク |

| 冷蔵庫保存(密閉容器使用) | 低温で長期間保存可能 | 取り出した際の温度変化に注意 |

「長期保存にはガラス瓶+乾燥剤の組み合わせが最適!」

発芽試験をして種の寿命を確認する方法

保存した種がまだ発芽できるのかどうかを確認するには、「発芽試験」を行うのが有効です。簡単な方法で発芽率をチェックできるので、種まき前に試してみましょう。

発芽試験の手順

- キッチンペーパーを湿らせる → 水で湿らせて軽く絞る

- 種を並べる → 10~20粒を均等に配置

- 密閉して温かい場所に置く → 室温20℃前後が理想

- 数日後に発芽率を計測 → 5~10日経過後、発芽した種の割合を確認

発芽率の目安

| 発芽率 | 状態 | 使うべきか? |

|---|---|---|

| 80%以上 | 健康な種 | 問題なく使用可能 |

| 50~79% | やや劣化 | 量を多めにまいて調整 |

| 50%未満 | 劣化 | できるだけ新しい種を使用 |

発芽率が低い種は、まく量を増やすことでカバーできますが、できれば新しい種を活用するのが理想です。

採れた種を使って次の世代へ|実践者の体験談

自家採種を続けると、野菜がその土地の環境に適応し、より育てやすくなります。実際に種を受け継いできた人たちの体験談を紹介します。

体験談①:3年目のトマトの種が雨に強くなった!

「最初の年は雨が多く、トマトが割れてしまうことが多かったのですが、自家採種を続けた結果、3年目には実が割れにくくなりました。まさに環境に適応した種に進化したと感じています。」(50代・家庭菜園歴5年)

体験談②:固定種の大根が毎年同じ形で育つように

「スーパーの種から育てた大根は形がバラバラでしたが、自家採種した固定種の大根は毎年同じような形になり、収穫しやすくなりました。」(40代・自然栽培歴3年)

このように、自家採種を続けることで、野菜は次第にその土地に適した強い作物へと変化していきます。

まとめ

種を守るためには、

✅ 適切な保存方法で湿気・温度・光を管理

✅ 発芽試験をして種の寿命をチェック

✅ 受け継いだ種を活用し、環境に適応させる

ことが大切です。

自家採種を続けることで、育てる野菜がより強く、収穫しやすくなります。次の記事では、「発芽しやすい種まきの工夫」について詳しく解説しますので、ぜひチェックしてください!

まとめ|自家採種で自然栽培をより楽しく、持続可能に

自家採種は、自然栽培をより深く楽しむための大切なステップです。適切に種を選び、保存し、次世代へとつないでいくことで、より環境に適応した野菜を育てることができます。本記事の最後に、自家採種を始める具体的なステップと、楽しみながら続けるためのコツを紹介します。

種取りを始めるためのステップ

自家採種を始める際には、以下のステップに沿って進めるとスムーズです。

① 育てる作物を選ぶ

まずは、自家採種しやすい作物を選びましょう。初心者には トマト、ナス、ピーマン、オクラ などがオススメです。

② 収穫のタイミングを見極める

種を採るためには、通常の収穫より 長く成熟させる ことが大切です。例えば、トマトは完熟させ、オクラは茶色く乾燥してから採取します。

③ 正しく乾燥・保存する

湿気を防ぎ、適切な環境で保存することで、翌年も元気に発芽します。ガラス瓶+乾燥剤の使用がオススメです。

④ 発芽試験をしてチェック

保存した種の発芽率を確認するために、種まき前に発芽試験を行いましょう。発芽率が低い場合は、少し多めに種をまくことでカバーできます。

この4つのステップを意識すれば、初めての自家採種でもスムーズに進められます!

自家採種を楽しみながら続けるためのコツ

長く自家採種を続けるためには、 楽しみながら工夫する ことが重要です。

① 成長の変化を観察する

自家採種を繰り返すと、野菜が その土地に適応 していきます。例えば、「3年目のナスが病気に強くなった」「大根の形が自分の畑に合ってきた」など、小さな変化を記録すると楽しさが増します。

② 家族や友人と種を交換する

自分の畑で育てた種を交換することで、新しい品種にチャレンジできるだけでなく、多様な作物の栽培を楽しむことができます。

③ 固定種を選び、交雑を防ぐ

長く育てたい野菜は 固定種 を選びましょう。また、交雑を防ぐために 同じ科の品種を離して育てる ことも大切です。

こうした工夫をすることで、自家採種がもっと楽しくなり、持続可能な自然栽培へとつながります。

まとめ

✅ 初心者向けの作物から始める(トマト・ナス・ピーマンなど)

✅ 収穫のタイミングを見極め、正しく保存する

✅ 発芽試験を行い、種の状態をチェックする

✅ 成長の変化を観察し、記録をつける

✅ 固定種を選び、交雑を防ぐ工夫をする

自家採種は、ただの「種取り」ではなく、その土地に適した野菜を育て、環境に適応した強い作物を作る方法でもあります。

ぜひ、楽しみながら自家採種を続け、自然栽培をもっと豊かにしていきましょう!

出典情報

- 農林水産省:「種苗の保存と管理に関するガイドライン」

- 有機農業推進協会:「固定種とF1種の違いについて」

- 日本種苗協会:「種の発芽試験と品質管理」