地域のつながりが希薄で悩んでいませんか?

人との関わりや自然とのふれあいを求める方も多いでしょう。

本記事では、自然栽培を通じて地域コミュニティを育む方法を解説します。

シェア畑や市民農園、イベントの企画例から運営の工夫まで紹介。

誰でも始められる自然栽培で、あなたのまちに笑顔の輪を広げましょう。

自然栽培とは?地域と人を結ぶ新しい農のカタチ

自然栽培の基本と他の農法との違い

自然栽培とは、農薬や化学肥料を一切使わず、自然の力を活かして作物を育てる農法です。従来の有機農法と異なるのは、有機JASなどの基準で認められている「有機肥料」さえも使わない点です。そのため、土壌本来の力を最大限に引き出す必要があり、長期的な視点で土づくりや作物との関係を育てていくことが求められます。

他の農法と比べて管理や収量の面で難しさはあるものの、自然との共生を第一に考える姿勢が、多くの人の共感を呼んでいます。特に近年では、「食の安全」や「環境負荷の軽減」が求められる中で、自然栽培が注目を集めているのです。

また、農薬や肥料を使わないことから、小さな子どもや高齢者でも安心して農作業に参加できるというメリットもあります。これは、地域全体で取り組みやすい農のスタイルであり、自然栽培が地域コミュニティづくりに適している理由の一つでもあります。

持続可能な暮らしを支える自然栽培の魅力

自然栽培の魅力は、単に「健康に良い野菜ができる」という点にとどまりません。最大の魅力は、人と人とが協力し合い、自然と向き合うプロセスそのものにあります。

例えば、地域の空き地を活用してシェア畑を作り、自然栽培に挑戦することで、農業経験のない人同士が交流し、学び合う場が生まれます。このような「参加型の農」は、食のありがたみや自然の大切さを肌で感じられる貴重な体験です。

また、農を通じたつながりは、日常的なコミュニケーション不足や孤立を感じる人にとっても、心の支えとなることがあります。高齢者の生きがいや子どもたちの食育の場としても活用されており、「農がある暮らし」の価値が見直されています。

さらに、農薬や肥料を使わないことによって、環境への負荷が減り、気候変動への対策としても効果が期待されています。自然栽培は、個人の健康だけでなく、地球規模の未来に貢献するアクションとしての側面も持っているのです。

こうした背景を踏まえ、自然栽培は今、地域と人を結ぶ「新しい農のカタチ」として、多くの地域で広がりを見せています。次回は、実際に自然栽培を活かしてコミュニティを活性化させている事例を紹介しながら、より具体的な活動のヒントをご紹介します。

地域コミュニティづくりに自然栽培が向いている理由

農を通じた人とのつながり

自然栽培は、作物を育てるだけでなく、人と人を結びつける力を持っています。畑を共同で管理し、種まきから収穫までのプロセスを共にすることで、自然と「顔の見える関係」が生まれます。特に現代では、地域内でのつながりが希薄になりがちですが、農を通じた活動は、そのギャップを埋める大きな役割を果たします。

自然栽培の場は、子どもから高齢者まで、幅広い世代が関われるのも特徴です。週末に家族で参加するワークショップや、学校と連携した食育体験など、農作業が「教育の場」や「福祉の場」にもなるのです。

また、共通の目的を持って作業する中で自然と会話が生まれ、異世代間の交流が進むという声も多く聞かれます。これにより、地域内の孤立感が薄まり、「共助の精神」が根づく土壌となっていくのです。

都市部でも始められる自然栽培の取り組み

「自然栽培は田舎でないと無理」と思われがちですが、実は都市部でも多くの取り組みが進んでいます。公園の一角や、ビルの屋上、マンションのベランダなど、小さなスペースでも始められるのが自然栽培の魅力です。

例えば、東京・世田谷区では、区が主導する市民農園で自然栽培を取り入れた区画があり、住民同士が協力しながら作業するスタイルが人気です。また、企業の福利厚生の一環として、社員が自然栽培を体験する「畑プロジェクト」も登場しています。

都市型の自然栽培が注目される理由の一つに、「心と身体のリフレッシュ」があります。日々のストレスを自然の中で解き放ち、土に触れる時間は、精神的な健康にもよい影響を与えるとされています。

下のグラフは、都市住民が自然栽培に参加する主な理由をまとめたものです:

📊 都市住民が自然栽培に参加する主な理由(アンケート調査)

-

リフレッシュ・癒し:45%

-

安全な野菜を育てたい:25%

-

地域とのつながりがほしい:20%

-

家族で体験したい:10%

このように、自然栽培は「田舎の特権」ではなく、誰でもどこでも始められる持続可能な暮らし方です。農を通じたコミュニティづくりは、都市でも十分に実現可能であり、今後さらに広がりが期待されます。

シェア畑・市民農園での成功事例

参加者の声と効果

自然栽培を取り入れたシェア畑や市民農園は、全国各地で注目を集めています。その魅力は「自分で野菜を育てる楽しさ」だけではありません。実際に参加した人たちからは、「地域の人と自然につながることができた」「子どもと一緒に農作業ができて貴重な時間を過ごせた」といった声が多く寄せられています。

都市生活の中で忘れがちな「土に触れる時間」が、心を整える機会となると感じる人も多く、特にコロナ禍以降、こうした体験を求める傾向が強まりました。

また、収穫した野菜をシェアし合う中で自然と会話が生まれ、ご近所付き合いのきっかけになることも。これは、孤立しがちな都市部でのコミュニティ再生にもつながる重要な効果です。

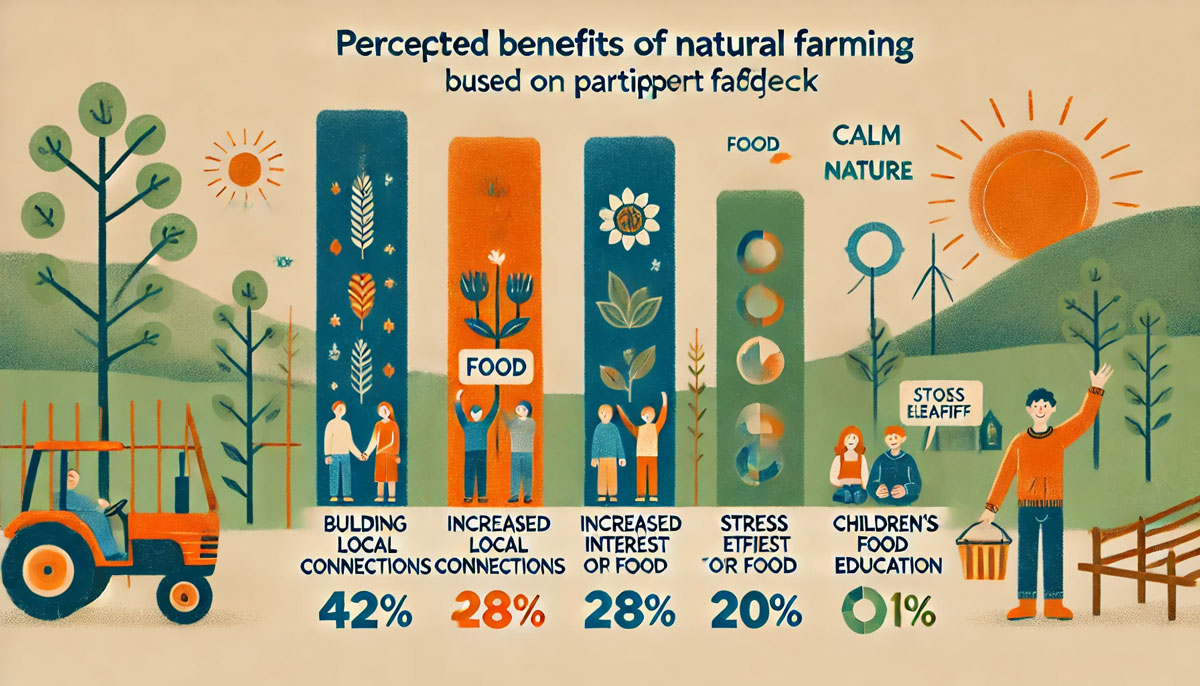

以下のグラフは、ある市民農園での参加者アンケートをもとにした「参加後に実感した変化」の割合です:

📊 参加者が実感した自然栽培の効果

-

地域の人とのつながりができた:42%

-

食への関心が高まった:28%

-

ストレス解消になった:20%

-

子どもの食育に役立った:10%

運営の工夫と課題点

成功しているシェア畑・市民農園にはいくつかの共通点があります。まず大切なのは、初心者でも安心して参加できる仕組み作りです。たとえば、週1回のサポートスタッフの巡回や、作業手順をわかりやすく示した掲示物など、小さな工夫が参加者の定着率を高めています。

また、定期的にワークショップや収穫祭を開催することで、農園が単なる作業の場ではなく、「交流の場」として機能していることも成功要因の一つです。イベントは地域の特産物を使ったレシピ紹介や、こども向けの体験コーナーなど、多世代に対応した内容が好まれています。

一方で、課題もあります。特に雨天時の作業の中止判断や、長期不在者の対応、畑の道具や管理ルールの共有などは、運営側の負担になりやすい部分です。こうした課題に対応するには、自治体や地域NPOとの連携が有効で、支援体制を整えることで持続可能な運営が実現できます。

自然栽培を軸にしたシェア畑・市民農園は、今や「育てる場所」から「つながる場所」へと進化しています。こうした取り組みを広げることは、これからの地域コミュニティの在り方を示すヒントになるかもしれません。

イベント・ワークショップで地域を巻き込む方法

企画のアイデアと集客のコツ

自然栽培の魅力を広げ、地域の人々を巻き込むには、イベントやワークショップの開催が効果的です。特に自然栽培は「体験」が価値になるため、参加型の企画は高い関心を集めます。

たとえば、人気が高いのが「種まきから収穫まで体験できる一日農園ツアー」です。初心者でも安心して参加でき、食のありがたさを実感できる内容にすることで、リピーターも増えやすくなります。他にも、季節に応じて「じゃがいも掘り体験」「自然栽培で作った野菜を使った料理教室」などの企画もおすすめです。

集客のコツとしては、地元の掲示板、学校や保育園へのチラシ配布、SNSの活用が効果的です。特にInstagramやFacebookで当日の様子をシェアすることで、「楽しそう」「私もやってみたい」という共感を生み出しやすくなります。

また、イベントのネーミングも重要です。「自然栽培体験」よりも「自然のめぐみを感じる一日体験」「やさい探検隊!」など、感情に訴えるワードを使うと参加者の興味を引きやすくなります。

ファミリー層や高齢者を巻き込むヒント

地域のコミュニティづくりには、世代を超えた参加がカギになります。ファミリー層や高齢者にも楽しんでもらえるよう、「誰でも参加しやすい仕掛け」を企画段階で考えることが大切です。

ファミリー層には、親子で一緒に作業できる「ミニ畑作り」「虫探し」などがおすすめです。子どもたちにとって自然栽培は、ただの農作業ではなく「発見と冒険の場」となり、五感を使った体験が記憶に残ります。さらに、収穫した野菜をその場で調理して食べる「畑のごはん会」などは、家族みんなの参加意欲を高めるきっかけになります。

高齢者に向けては、腰に負担の少ない作業を選ぶことや、作業の合間にお茶を飲みながら交流する「ほっとタイム」などの設置も有効です。また、長年の経験を活かして「語り手」として参加してもらうことで、地域の知恵や文化が次世代に受け継がれるという良い循環も生まれます。

以下の表は、世代別に人気のある自然栽培イベントの例です:

👥 世代別に人気の自然栽培イベント(16:9表)

| 世代 | 人気のイベント例 |

|---|---|

| 親子・子ども | ミニ畑体験、虫取り、畑のおやつづくり |

| 若年層 | 料理ワークショップ、収穫祭、畑ヨガ |

| 高齢者 | お茶交流会、昔の農具体験、自然栽培講話会 |

自然栽培のイベントやワークショップは、「農」を超えて「つながりのきっかけ」を生み出す力があります。参加者にとって「また来たい」と思える工夫を積み重ねることで、地域に根づいたコミュニティが育っていくのです。

自然栽培を活かした今後の地域づくりの可能性

他分野との連携(教育・福祉など)

自然栽培は農業の枠を超えて、教育や福祉といった地域の基盤づくりに直結する分野と連携できる可能性を秘めています。たとえば、学校教育においては、自然栽培を通じて「食の大切さ」「環境との共生」を学ぶ実地体験が、教室では得られない深い気づきを与えてくれます。

実際、全国の小中学校では、食育や総合学習の一環として畑を活用した授業が行われており、その中でも自然栽培の手法は「本物の自然と向き合う」教材として高く評価されています。

福祉の分野では、高齢者の生きがいや、障がい者の就労支援の場として自然栽培が活用され始めています。例えば、認知症予防を目的とした園芸療法の現場では、農薬の心配がない自然栽培が安心材料となり、利用者も家族もリラックスして参加できる場となっています。

また、就労支援施設では、自然栽培による野菜作りを通じて、作業リズムや社会性を身につけることができ、地域とのつながりも生まれやすくなります。

地域ブランディングと観光資源としての活用

自然栽培は、地域の魅力を発信するための「地域ブランド」としての価値も持っています。農薬や化学肥料を使わない安心・安全な作物は、都市部の消費者にとって大きな魅力であり、「自然栽培○○村の野菜」としてのブランド化は販路拡大にもつながります。

また、観光と掛け合わせることで、地域資源としての活用も可能です。たとえば、「自然栽培体験型民泊」や「農業リトリート(癒しの滞在型農体験)」などのプログラムは、自然と調和した暮らしを求める都市住民にとって魅力的なコンテンツとなります。

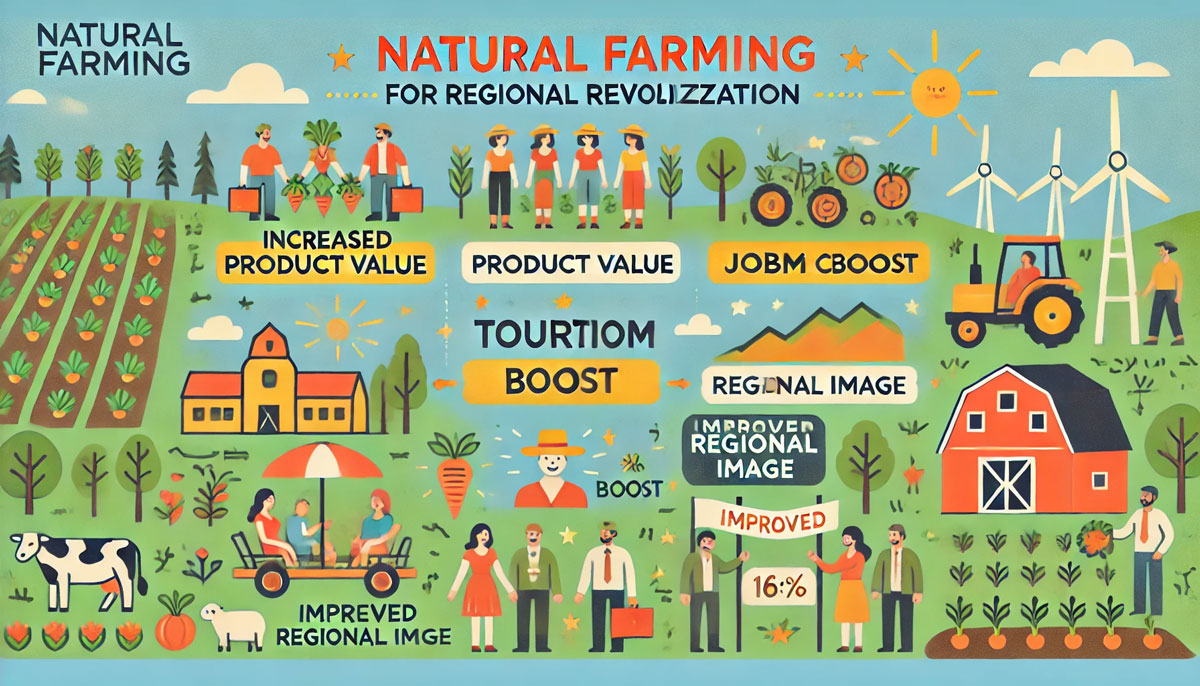

下記の表は、自然栽培がもたらす地域への主な経済効果の例です:

📊 自然栽培による地域活性の主な効果

| 項目 | 内容例 |

|---|---|

| 商品価値の向上 | 「自然栽培」ブランドによる販売価格アップ |

| 観光収入の増加 | 自然体験イベント・農泊・ツアーへの参加者増加 |

| 雇用創出 | 就労支援施設・観光ガイド・体験運営スタッフなど |

| 地域イメージの向上 | 環境に配慮した先進的な地域としての認知向上 |

自然栽培を地域の“核”とし、多様な分野と連携することで、その地域ならではの個性と魅力が引き立ちます。それは単なる農法の選択ではなく、未来のまちづくりを形作る一つの戦略とも言えるでしょう。

出典情報

本記事の情報は以下の資料や公的機関の発信内容を参考に構成されています。

-

農林水産省「みどりの食料システム戦略」

-

全国農業協同組合連合会(JA全農)「市民農園に関する実態調査」

-

各自治体の自然栽培・市民農園・食育推進施策資料

-

自然栽培関連団体・NPOによる公式ウェブサイト

※出典情報は信頼性の高い内容をもとに執筆しています。