「自然栽培に興味があるけれど、土づくりの方法がわからない…」そんな悩みはありませんか?健康な土を育てるには、微生物と有機物の力を活かすことが大切です。本記事では、化学肥料や農薬に頼らずに土の力を引き出す方法を、初心者でもわかりやすく解説します。自然栽培の基本から、病害虫に強い土を作るコツ、環境に優しい農法のポイントまで詳しく紹介。安全で美味しい作物を育てたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

序章:自然栽培における土壌の重要性

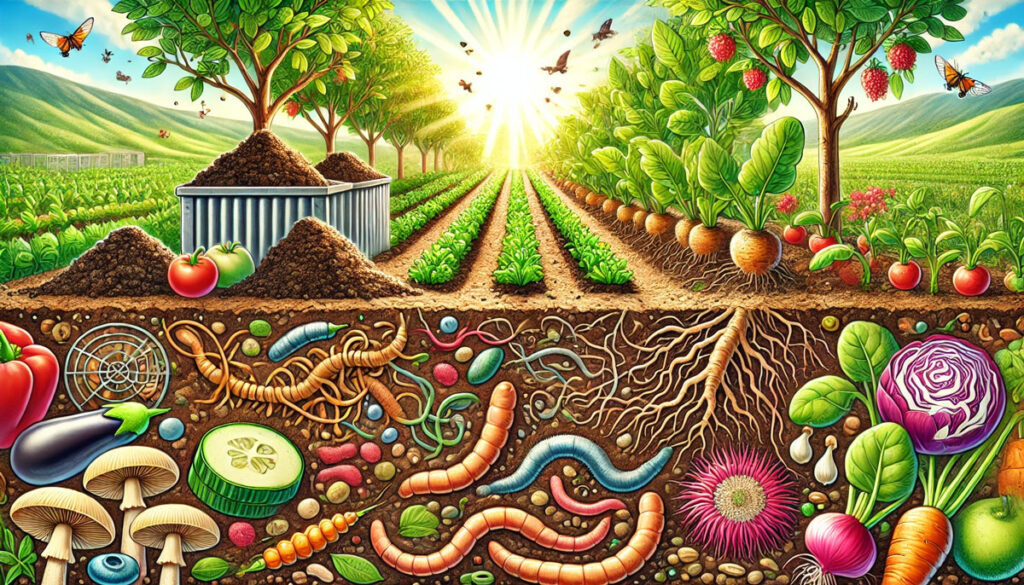

自然栽培は、農薬や化学肥料に頼らず、自然の力を活かして作物を育てる農法です。その根本には「健康な土を育てること」があり、土壌が豊かでなければ良質な作物は育ちません。ここでは、自然栽培の基本と、健康な土壌が作物に与える影響について解説します。

自然栽培とは?

自然栽培とは、化学肥料や農薬を使用せず、自然の循環を活かして農作物を育てる栽培方法です。一般的な農業では、土壌の栄養を補うために肥料を与えたり、害虫を防ぐために農薬を散布したりします。しかし、これらを使わない自然栽培では、土壌の持つ本来の力を引き出すことが重要になります。

自然栽培の主な特徴

| 項目 | 自然栽培の特徴 |

|---|---|

| 肥料 | 化学肥料は使用せず、堆肥や緑肥を活用 |

| 農薬 | 農薬を使用せず、生態系のバランスを重視 |

| 耕し方 | 土をできるだけ耕さず、微生物の活動を促進 |

| 土壌管理 | 有機物を土に還元し、自然の循環を活かす |

自然栽培の最大の目的は「土を健康にすること」です。土が健全であれば、作物は自然に丈夫に育ち、病害虫にも強くなります。

健康な土が作物に与える影響

健康な土壌とは、適度な水分を保持し、多くの微生物が活発に働く状態を指します。このような土壌では、作物が必要な栄養素を効率的に吸収でき、強く健やかに育ちます。

1. 微生物が豊富な土は作物を元気にする

健康な土には数多くの微生物が存在し、それらが有機物を分解することで植物が吸収しやすい栄養を作り出します。特に、菌類や放線菌は土壌の健康を保つカギとなる微生物です。これらが豊富な土では、作物が病気に強くなり、甘みやうまみが増すことが分かっています。

2. ふかふかの土は根の成長を助ける

自然栽培で育てた土壌は、微生物の働きによって団粒構造(小さな土の粒が集まった構造)が形成されます。この団粒構造のおかげで、土は水はけと保水性のバランスが良くなり、作物の根が深く張ることができます。

3. 農薬を使わずに害虫や病気を抑える

健康な土では、有益な微生物が増え、害虫や病原菌の繁殖を自然に抑えることができます。例えば、特定の菌類は病原菌の増殖を抑える働きを持っています。また、自然栽培では作物が本来持つ免疫力が高まり、病害虫への耐性が強くなります。

まとめ

自然栽培において土壌の健康は最も重要な要素です。土の中に豊富な微生物を育て、有機物を活用することで、作物は丈夫に育ち、病害虫にも強くなります。健康な土が育む作物は、自然の恵みを存分に受けた安全で美味しいものになるのです。次章では、土壌の健康を支える微生物の働きについて詳しく解説します。

第1章:微生物が支える土壌の生命力

土の中には目に見えないほど小さな微生物が数えきれないほど生息しています。これらの微生物は、土壌を健康に保つ上で欠かせない存在です。特に自然栽培では、微生物の働きを最大限に活かし、土壌の力を引き出すことが重要です。本章では、微生物の役割と、有益な微生物の働き、そしてその多様性を維持するためのポイントについて詳しく解説します。

土の中で微生物が果たす役割とは?

土壌の中の微生物は、植物の生長に必要な栄養素を作り出したり、病原菌を抑えたりする役割を持っています。自然栽培では、こうした微生物の働きを活かし、健康な土壌を維持することが大切です。

1. 有機物の分解と栄養供給

落ち葉や枯れた植物などの有機物は、そのままでは植物が直接吸収できません。しかし、微生物がこれらを分解することで、作物が利用しやすい形の栄養素に変えてくれます。

2. 土の構造を整える

微生物の働きによって、土の中には「団粒構造」と呼ばれるフカフカの構造が作られます。この構造があることで、水はけと保水性のバランスが良くなり、作物の根がしっかり張ることができます。

3. 病害菌の抑制

土壌中の微生物のバランスが整っていると、有害な病原菌が増殖しにくくなります。特定の微生物は病原菌の活動を抑える働きを持ち、自然に病気を防ぐ力を発揮します。

有益な微生物とその働き

微生物にはさまざまな種類があり、それぞれ異なる働きを持っています。特に、以下の微生物は土壌の健康に大きく貢献します。

| 微生物の種類 | 主な働き |

|---|---|

| 菌類 | 有機物を分解し、栄養を供給する |

| 放線菌 | 病原菌の繁殖を抑える |

| 根粒菌 | 空気中の窒素を固定し、作物の成長を助ける |

| 乳酸菌 | 土壌のpHバランスを整え、病害菌を抑える |

菌類:土の分解者

菌類は、枯れ葉や根の残りなどの有機物を分解し、作物が吸収できる形に変えます。また、土壌中に栄養分を蓄える役割もあります。

放線菌:病原菌を抑える守り手

放線菌は、土壌中の病原菌の繁殖を抑え、作物を病気から守る働きをします。この微生物が多い土では、自然と病害が少なくなります。

根粒菌:空気中の窒素を供給

マメ科の植物と共生する根粒菌は、空気中の窒素を固定し、作物の成長に必要な栄養を供給します。

乳酸菌:土壌の環境を改善

乳酸菌は土壌の酸性・アルカリ性のバランスを整え、病害菌の増殖を抑える働きを持っています。

微生物の多様性を保つためのポイント

微生物の働きを最大限に活かすためには、その多様性を維持することが重要です。特定の微生物だけが増えすぎるとバランスが崩れ、土壌の健康が損なわれることがあります。

1. 有機物を継続的に補給する

落ち葉や堆肥、米ぬかなどの有機物を定期的に土に加えることで、微生物のエサが確保され、多様な種類の微生物が生き続けることができます。

2. 土を過度に耕さない

深く耕しすぎると、土壌中の微生物のバランスが乱れ、特定の微生物が減少してしまいます。自然栽培では、できるだけ耕さずに土の力を活かすことが推奨されます。

3. 化学肥料や農薬を避ける

化学肥料や農薬は、一部の有害な微生物を減らす一方で、有益な微生物まで減らしてしまうことがあります。自然栽培では、土壌のバランスを崩さないように、できるだけ自然な方法で管理することが大切です。

まとめ

微生物は、自然栽培における土壌の健康を支える重要な存在です。彼らの働きによって、作物に必要な栄養が供給され、病害菌が抑えられ、土の構造が整えられます。微生物の多様性を維持することで、土壌の力を引き出し、持続可能な農業を実現できるのです。次章では、有機物を活用した土づくりの具体的な方法について詳しく解説します。

第2章:有機物を活用した土づくりの基本

自然栽培において、土の健康を維持するためには有機物を活用することが欠かせません。有機物とは、落ち葉や枯れ草、堆肥、緑肥などの自然由来の資材のことを指し、土壌の栄養を補うと同時に、微生物の活動を活発にする働きがあります。本章では、有機物を使った土づくりの基本について詳しく解説します。

落ち葉や枯れ草を活用するメリット

落ち葉や枯れ草は、自然界において重要な役割を果たしており、土壌改良の優れた資源となります。

1. 微生物のエサとなる

落ち葉や枯れ草は、土の中の微生物の活動を活性化させる重要なエネルギー源です。特に菌類やバクテリアが分解を進めることで、土壌の栄養バランスが整います。

2. 土の保水性と排水性を改善

落ち葉や枯れ草が分解されると、団粒構造が形成され、土壌の保水性と排水性のバランスが向上します。これにより、乾燥しにくく、水はけの良い土ができあがります。

3. 雑草を抑える

土の表面に落ち葉や枯れ草を敷くことで、雑草の種が発芽しにくくなり、自然な防草効果を得ることができます。

堆肥の作り方と効果的な使い方

堆肥は、有機物を分解・発酵させたもので、自然栽培において土壌改良の中心的な役割を果たします。

1. 堆肥の基本的な作り方

| 材料 | 役割 |

|---|---|

| 落ち葉・草 | 炭素源として土壌の団粒化を促進 |

| 米ぬか | 微生物のエサとなり分解を助ける |

| 家庭の生ごみ | 野菜くずなどの窒素源として栄養を供給 |

| 水 | 発酵を促進し、適度な湿度を維持 |

| 土 | 微生物を供給し、発酵をサポート |

- これらの材料を層状に重ね、適度に水を加えながら混ぜます。

- 数週間から数か月間、定期的に混ぜながら発酵を促進させます。

- 色が黒っぽくなり、臭いがなくなれば完成です。

2. 堆肥の効果的な使い方

- 土にすき込む:作物を植える2週間前に混ぜ込むと、栄養の供給がスムーズになります。

- 表面に敷く:根の乾燥防止や雑草抑制の効果があります。

- 発酵の途中で活用する:「ぼかし肥」として、発酵途中の堆肥を利用することで、土壌中の微生物活性を高めることができます。

適切に作られた堆肥は、土壌の栄養バランスを整え、微生物の活動を活発にすることで、より健康な土を育てることができます。

緑肥を取り入れて土壌を豊かにする方法

緑肥とは、作物を収穫せずに土にすき込むことで、土壌を改良する目的で栽培される植物のことです。代表的なものには、クローバー、レンゲ、ヘアリーベッチなどがあります。

1. 緑肥のメリット

- 有機物を増やし、土を肥沃にする:生育した植物をそのまま土にすき込むことで、分解が進み、土壌の有機質が増えます。

- 土壌の団粒構造を作る:根が張ることで、土がフカフカになり、通気性と水はけが良くなります。

- 病害虫の抑制:特定の緑肥植物には、土壌中の病原菌や害虫の増殖を抑える働きがあります。

2. 緑肥の活用方法

- 畑の空いている期間に栽培:作物を植えない時期に緑肥を育て、土を休ませます。

- 開花前にすき込む:開花すると茎が硬くなり分解しにくいため、開花前にすき込むのがポイントです。

- ローテーションで活用:毎年異なる緑肥を使うことで、土壌の多様性が保たれます。

特にマメ科の緑肥植物は、空気中の窒素を固定する働きがあるため、栄養豊富な土を作るのに適しています。

まとめ

自然栽培においては、落ち葉や枯れ草、堆肥、緑肥などの有機物を活用することで、土壌の栄養を補い、微生物の働きを活発にすることができます。有機物を適切に活用することで、化学肥料に頼らずに土を健康に保つことが可能です。次章では、実践的な自然栽培の方法についてさらに詳しく解説します。

第3章:自然栽培で土を健康に保つ実践法

自然栽培では、化学肥料や農薬を使わずに、土本来の力を活かして作物を育てます。そのためには、耕さない農法やマルチング、作物の組み合わせを工夫することで、土壌の健康を維持することが重要です。ここでは、土を育てるための具体的な実践法を紹介します。

耕さない農法(不耕起栽培)の利点

不耕起栽培とは、土を掘り起こさずに栽培を行う方法です。一般的な農業では、土を耕してふかふかにすることで作物の根張りを良くすると考えられています。しかし、自然栽培では土の中の微生物や生態系を守ることが重要とされており、できるだけ耕さないことが推奨されます。

不耕起栽培のメリット

-

微生物の生態系を維持できる

耕さないことで、土壌の微生物やミミズなどの生物が安定して生息し、自然の分解・栄養供給がスムーズに行われます。 -

土の団粒構造が守られる

土の中にある小さな粒(団粒)が自然に形成され、水はけと保水性のバランスが整います。 -

雑草の種が刺激されにくい

土を耕すと、地中に眠っていた雑草の種が表面に出て発芽しやすくなります。不耕起栽培では雑草の抑制にもつながります。

不耕起栽培の実践方法

- 植え付け前に、枯れ草や堆肥を表面に敷いて土の表層を整える。

- 作物を植える部分だけ、最小限の穴を掘る。

- 収穫後の根は抜かずに、そのまま土に還すことで土壌を豊かにする。

不耕起栽培を続けることで、土壌が本来持つ力を引き出し、肥料に頼らない栽培が可能になります。

土の乾燥や流出を防ぐマルチングの効果

マルチングとは、土の表面を有機物やシートなどで覆うことで、土壌の乾燥や温度変化を防ぎ、雑草の発生を抑える方法です。

マルチングのメリット

-

水分を保持し、乾燥を防ぐ

特に夏場や雨が少ない時期に、土の水分蒸発を防ぐ効果があります。 -

雑草の成長を抑える

太陽の光が当たりにくくなるため、雑草の発芽が抑えられます。 -

土壌の温度を安定させる

寒い時期は保温し、暑い時期は地温の上昇を防ぐ効果があります。

おすすめのマルチ資材

| 種類 | 特徴 |

|---|---|

| 落ち葉・ワラ | 自然分解され、土壌の養分になる |

| 刈り取った雑草 | 雑草を活用し、コストを抑えられる |

| 黒マルチシート | 保温・保湿効果が高く、雑草防止に最適 |

マルチングの実践方法

- 土の表面に5〜10cmほどの厚みで落ち葉やワラを敷く。

- 植え付け部分を少し空けて、作物が育ちやすい環境を作る。

- 乾燥が気になる場合は、適宜補充する。

有機物マルチは、時間とともに土に還るため、自然な土壌改良の一環として活用できます。

連作障害を防ぐ作物の組み合わせ

同じ場所に同じ作物を続けて育てると、特定の養分が不足したり、病害虫が増えたりして、収穫量が落ちることがあります。これを「連作障害」と呼びます。

連作障害の対策方法

-

輪作(異なる種類の作物を交互に育てる)

例えば、ナス科の作物(トマト・ナス)を植えた後には、マメ科(エダマメ・インゲン)を植えることで、土の栄養バランスを整えることができます。 -

コンパニオンプランツ(相性の良い作物を一緒に育てる)

一緒に植えることで、病害虫を抑えたり、成長を助けたりする組み合わせがあります。

おすすめの作物の組み合わせ

| 作物A(主作物) | 相性の良い作物B(コンパニオンプランツ) | 効果 |

|---|---|---|

| トマト | バジル | 害虫を防ぎ、風味を向上させる |

| ナス | ネギ・ニラ | 病害を抑える |

| キャベツ | マリーゴールド | 害虫を遠ざける |

連作障害を防ぐ実践方法

- 毎年、異なる種類の作物を植える。

- 相性の良い植物を組み合わせて育てる。

- 緑肥(クローバーやレンゲ)を育てて土を休ませる。

作物の組み合わせを工夫することで、農薬に頼らずに病害虫を抑え、より健康な土を維持できます。

まとめ

自然栽培では、不耕起栽培、マルチング、作物の組み合わせなどを工夫することで、土の健康を維持しながら豊かな農作物を育てることができます。これらの実践法を取り入れることで、土壌の力を最大限に引き出し、持続可能な農業を実現できます。次章では、健康な土壌で育った作物の魅力について詳しく解説します。

第4章:健康な土壌で育った作物の魅力

自然栽培において土を健康に保つことは、単に作物を育てるためだけでなく、食の安全や環境保全にも大きく貢献します。本章では、健康な土壌で育った作物の味や栄養価の違い、そして環境に優しい農業の実践について詳しく解説します。

味や栄養価の違い

健康な土壌で育った作物は、味が濃く、栄養価が高いと言われています。これは、土壌中の微生物が活発に働くことで、作物が必要な栄養素を効率よく吸収できるためです。

1. 甘みや旨みが増す理由

自然栽培の作物は、土壌の微生物が作り出すミネラルを豊富に吸収するため、甘みや旨みが増します。特に野菜や果物では、糖度が高くなり、深い味わいが生まれます。

2. 抗酸化物質やビタミンが豊富

健康な土壌で育った作物には、抗酸化作用を持つポリフェノールやビタミンCが多く含まれていることが研究で明らかになっています。これにより、自然栽培の作物は健康維持にも役立ちます。

3. 水分バランスの違い

一般的な慣行農法では、化学肥料によって作物が急激に成長するため、水分が多く含まれ、味が薄くなることがあります。一方で、自然栽培の作物は成長がゆっくりなため、細胞がしっかりと育ち、味が凝縮されます。

味の違いを比較したデータ例(仮)

| 栽培方法 | 糖度(甘さ) | ポリフェノール含有量 | ビタミンC含有量 |

|---|---|---|---|

| 自然栽培 | 高い | 豊富 | 多い |

| 慣行栽培 | 低め | 少ない | 少なめ |

このように、土の健康が作物の味や栄養価に直接影響を与えるため、自然栽培は美味しさと健康を両立する農法と言えます。

安全で環境に優しい農業の実践

自然栽培は、農薬や化学肥料を使わないため、人体や環境に優しい農業を実現します。

1. 残留農薬の心配がない

慣行農法では、病害虫対策として農薬が使われますが、その残留農薬が健康に悪影響を及ぼすことが懸念されています。自然栽培では農薬を使わないため、食の安全性が向上し、子どもや高齢者にも安心して食べてもらうことができます。

2. 土壌や水質汚染を防ぐ

化学肥料や農薬は、長期的に使うことで土壌を疲弊させたり、水質汚染を引き起こすことがあります。自然栽培では、土壌を豊かにしながら農業を行うため、環境負荷が少なく、持続可能な農業を実現できます。

3. 生態系を守る

農薬を使うと、害虫だけでなく益虫(ミツバチやテントウムシなど)も減少してしまいます。自然栽培では、生態系を壊さずに作物を育てることができるため、自然と共存する農業が可能になります。

まとめ

健康な土壌で育った作物は、味が濃く、栄養価が高くなるだけでなく、安全で環境にも優しいという大きなメリットがあります。自然栽培は、単に作物を育てるだけでなく、私たちの健康や地球環境にも良い影響を与える農法です。次章では、自然栽培を家庭でも取り入れる方法について詳しく解説します。

まとめ:微生物と有機物を活かして豊かな土を育てよう

自然栽培では、土の健康を第一に考えることが大切です。化学肥料や農薬に頼らず、土壌の力を引き出すことで、作物本来の美味しさや栄養価を高めることができます。本記事では、微生物と有機物を活用した土づくりについて詳しく解説してきました。最後に、今すぐ始められる自然栽培のポイントと、健康な土を育てることで得られる恩恵についてまとめます。

今すぐ始められる自然栽培のポイント

自然栽培を実践するためには、特別な設備や技術が必要というわけではありません。家庭菜園や小さな畑でもできる簡単な方法を紹介します。

1. 土を耕しすぎない(不耕起栽培)

耕すことで一時的に土が柔らかくなりますが、微生物のバランスが崩れやすくなります。そこで、不耕起栽培を取り入れ、微生物が自然に活動できる環境を保つことが大切です。

2. 有機物を活用する

身近な有機物を活かすことで、土の栄養を補い、微生物を活性化させることができます。例えば、以下のものを活用しましょう。

| 有機物の種類 | 活用方法 |

|---|---|

| 落ち葉・枯れ草 | 土の表面に敷く(マルチング) |

| 堆肥 | 事前に土に混ぜる or 表面に敷く |

| 緑肥 | マメ科の植物を植え、育てた後に土にすき込む |

| 米ぬか・もみ殻 | 微生物のエサとして活用 |

3. 多様な作物を育てる(輪作・混植)

同じ作物を続けて植えると土の栄養が偏り、病害虫が発生しやすくなります。野菜の種類をローテーションしながら植えたり、相性の良い作物を一緒に育てる「混植」を取り入れましょう。

健康な土を育てることで得られる恩恵

1. 味が濃く、栄養価の高い作物ができる

健康な土壌で育った作物は、微生物の働きによりミネラルやビタミンを豊富に含み、甘みや旨みが増します。特にトマトやニンジンなどは、自然栽培のほうが糖度が高くなる傾向があります。

2. 農薬を使わなくても病害虫に強い

土壌中の微生物バランスが整うことで、病原菌の繁殖が抑えられます。また、健康な作物は害虫にも強くなり、農薬を使わなくても病害虫のリスクが軽減されます。

3. 環境への負担が少ない

自然栽培では化学肥料や農薬を使わないため、土壌や水質汚染を防ぐことができます。また、微生物が有機物を分解する過程で炭素を固定するため、温暖化対策の一環としても注目されています。

4. 持続可能な農業が可能

化学肥料に頼らず、土の力を活かした農法は、長期的に見ても持続可能な農業の形と言えます。次世代に豊かな土壌を残すためにも、自然栽培の実践が重要です。

まとめ

自然栽培では、微生物と有機物の力を活かすことが土の健康を維持するカギです。今すぐ実践できる方法として、不耕起栽培、有機物の活用、輪作・混植などがあります。これらを取り入れることで、味が濃く栄養価の高い作物を育てられるだけでなく、病害虫に強く、環境にも優しい農業を実現できます。

健康な土を育てることは、美味しい作物を育てるだけでなく、未来の環境を守ることにもつながります。ぜひ、日々の暮らしの中で自然栽培を取り入れ、豊かな土壌を育てていきましょう。