「無農薬で果樹を育てたいけど、病害虫や育て方が不安…」と悩んでいませんか?自然栽培なら、農薬や化学肥料を使わずに美味しい果物を育てられます。この記事では、初心者でも実践できる土作りや剪定、病害虫対策のコツを詳しく解説。さらに、育てやすい果樹の種類や、収穫までの流れも紹介します。自然の力を活かした果樹栽培を始めて、安心・安全な果物を自宅で楽しみましょう!

自然栽培で果樹を育てる魅力とは?

家庭で果樹を育てる際、「無農薬・無肥料で美味しい果物が作れるの?」と疑問に思う方も多いでしょう。自然栽培とは、農薬や化学肥料を使用せずに、土本来の力を活かして作物を育てる農法です。ここでは、一般的な栽培方法との違いや、自然栽培ならではのメリット、美味しさの秘密について詳しく解説します。

自然栽培と一般栽培の違い

果樹の栽培方法には大きく分けて「慣行栽培(一般栽培)」と「自然栽培」があります。一般栽培では、農薬や化学肥料を使用し、安定した収穫を目指します。一方、自然栽培ではできるだけ人の手を加えず、土の力や生態系を活かした栽培を行います。

栽培方法の比較

| 自然栽培 | 一般栽培(慣行栽培) | |

|---|---|---|

| 農薬の使用 | なし | あり(病害虫対策) |

| 肥料の使用 | なし(落ち葉や雑草を活用) | 化学肥料や堆肥を使用 |

| 土壌管理 | 土の力を活かす | 肥料で栄養を補う |

| 生態系の影響 | 生物多様性が豊か | 単一栽培で害虫リスクが高い |

| 収穫量 | 不安定になりやすい | 比較的安定 |

自然栽培では、化学物質を使用しないため、環境や健康への影響を最小限に抑えられるのが大きなメリットです。

無農薬・無肥料で育てるメリット

自然栽培の大きな利点は、農薬や肥料を使わなくても果樹を健康に育てられることです。

①安全で健康的な果物が手に入る

農薬を使わないため、皮ごと安心して食べられます。特に子どもや妊婦の方にとっては、安全な食材を選ぶことが大切です。

②環境負荷が少ない

農薬や化学肥料を使わないことで、土壌や水質汚染を防げます。自然の循環を活かすことで、持続可能な農業が可能になります。

③手間がかからず経済的

肥料や農薬を購入する必要がないため、長期的に見ればコストを抑えられます。また、自然の仕組みを活用するため、頻繁な手入れが不要になります。

特に果樹は多年生植物であり、一度環境に適応すれば、毎年安定して収穫できるのが特徴です。

自然栽培の果物の味の特徴

自然栽培の果物は、一般栽培と比べて味が濃く、甘みや香りが強いと言われています。これは、農薬や化学肥料を使わず、果樹が自然にストレスを受けながら成長するためです。

①糖度が高くなる

自然栽培では、果樹が根を深く張り、じっくりと栄養を吸収します。その結果、甘みの強い果実が育ちやすくなります。

②香りが豊か

農薬を使わないことで、果樹本来の香り成分がしっかりと残ります。特に柑橘類や桃などは、香りの違いを実感しやすいでしょう。

③収穫時期が重要

自然栽培では、果物が完熟するまでじっくり育てるため、市販のものよりも味が濃厚になります。ただし、収穫時期を誤ると酸味が強くなることもあるため、タイミングが重要です。

自然栽培の果物は、単なる「無農薬」ではなく、果樹本来の生命力を活かした栽培方法だからこそ、より美味しくなるのです。

まとめ

自然栽培で果樹を育てることには、健康・環境・コストの面で多くのメリットがあります。特に、農薬や肥料を使わないことで、安心して果物を楽しめるのが魅力です。

「自然栽培に挑戦してみたいけど難しそう」と感じるかもしれませんが、果樹は一度根付けば毎年収穫が期待できるため、実は家庭向きの作物です。ぜひ、ご自宅の庭やベランダで、自然の力を活かした果樹栽培にチャレンジしてみてください!

自然栽培に適した果樹の種類と選び方

自然栽培で果樹を育てる場合、選ぶ果樹の種類によって成功しやすさが大きく変わります。特に初心者は、手間がかからず、自然環境の中でしっかり育つ果樹を選ぶことが重要です。本記事では、初心者向けの果樹の種類や、土壌・環境ごとのおすすめ果樹について詳しく解説します。

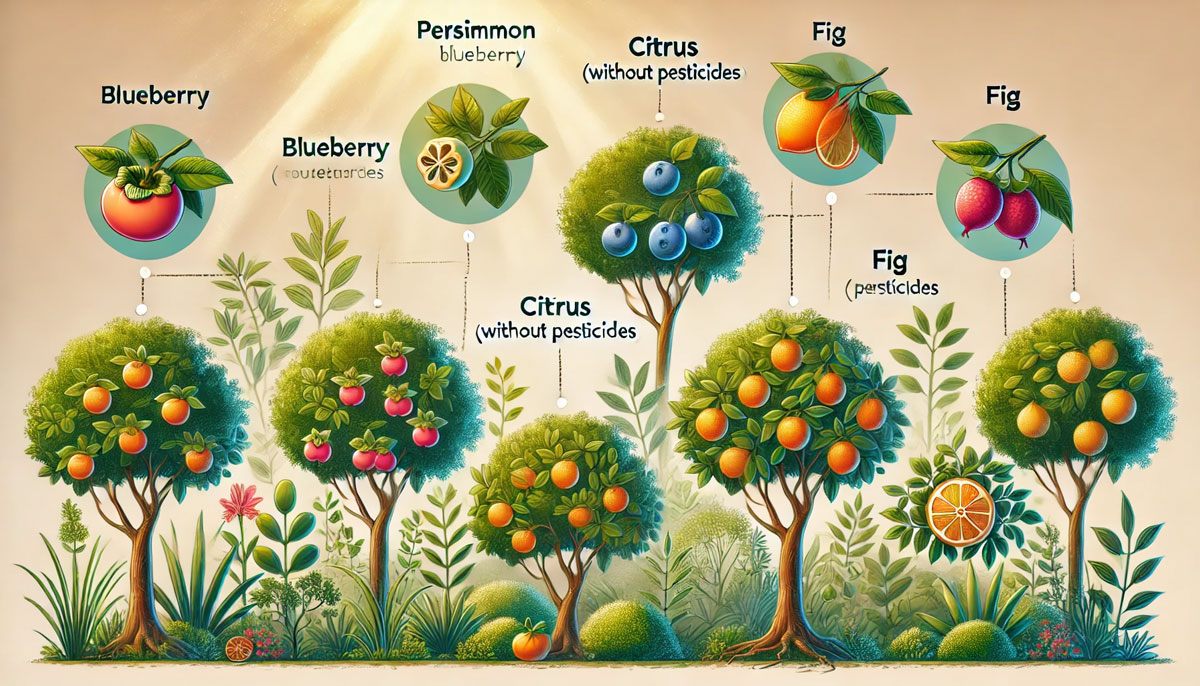

初心者向けの育てやすい果樹

自然栽培では、できるだけ手をかけずに果樹が健康に育つことが理想です。そのため、病害虫に強く、特別な管理が不要な果樹を選ぶのがおすすめです。

① 柿(かき)

柿は日本の気候に適応しており、農薬や肥料なしでも育ちやすい果樹の代表格です。特に渋柿は病害虫がつきにくく、ほぼ放置でも収穫が可能です。

【メリット】

- 乾燥に強く、栽培が容易

- 農薬なしでも病害虫の被害が少ない

- 落葉樹なので季節ごとの変化を楽しめる

【注意点】

- 渋柿の場合、渋抜きが必要

- 果実が熟すと落ちやすいので、収穫タイミングに注意

② ブルーベリー

ブルーベリーは比較的コンパクトに育ち、家庭菜園でも人気の果樹です。自然栽培では、土壌の酸度を調整する工夫が必要ですが、一度環境が整えば毎年安定して実をつけます。

【メリット】

- 鉢植えでも栽培可能

- 害虫被害が少なく、無農薬で育てやすい

- ビタミンや抗酸化成分が豊富で健康にも良い

【注意点】

- 酸性土壌(pH4.5~5.5)が必要

- 異なる品種を2本以上植えると結実しやすい

③ 柑橘類(レモン・みかん・ゆず など)

柑橘類は、比較的丈夫で、自然栽培でも元気に育つ種類が多いです。特にゆずは、害虫被害が少なく放置栽培にも向いています。

【メリット】

- 温暖な地域では特に育てやすい

- 香りが良く、料理や加工にも使える

- 一度成長すれば毎年安定した収穫が期待できる

【注意点】

- 若木のうちは寒さ対策が必要

- みかんは種類によっては剪定が必要

初心者が自然栽培を始めるなら、柿・ブルーベリー・ゆずのように、病害虫に強く手間がかからない果樹を選ぶのが成功の鍵です。

土壌や環境ごとのおすすめ果樹

果樹は、土壌の性質や気候条件によって向き・不向きがあります。自分の住んでいる地域や育てる場所の環境を考慮して、適した果樹を選びましょう。

① 乾燥しやすい土壌(砂地・水はけの良い土地)

→ 柿・オリーブ・イチジク

- 乾燥に強く、水やりの頻度が少なくても元気に育つ

- 根が深く張ることで、水分をしっかり吸収できる

② 湿気の多い土壌(粘土質・水はけが悪い土地)

→ ブルーベリー・クワ・ナシ

- 湿気に強い品種を選ぶことで、根腐れしにくい

- 適度な水分が必要な果樹を選ぶ

③ 寒冷地(冬に雪が降る・霜が多い地域)

→ リンゴ・プルーン・ユスラウメ

- 冬の寒さに強く、低温でもしっかり結実する

- 耐寒性のある品種を選ぶ

④ 都市部や狭いスペース(ベランダ・庭)

→ ブルーベリー・レモン・フェイジョア

- 鉢植えで育てられ、管理しやすい品種が向いている

- 小さなスペースでも育ちやすい

自分の環境に合った果樹を選ぶことで、自然栽培の成功率が格段に上がります。

まとめ

自然栽培に適した果樹を選ぶ際は、「病害虫に強い」「手間がかからない」「環境に適している」ことが重要なポイントです。初心者には、柿やブルーベリー、ゆずなどの丈夫な果樹がおすすめです。また、育てる環境に合わせて適した果樹を選ぶことで、より育てやすくなります。

自然栽培の果樹は、農薬や化学肥料を使わなくても美味しく育つ魅力があります。ぜひ、自分の庭やベランダで、手軽に果樹栽培を始めてみてください!

無農薬で美味しい果物を作る基本ステップ

無農薬で果樹を育てるためには、自然の力を最大限に活かすことが重要です。特に、土作りや剪定、病害虫対策、水管理を適切に行うことで、健康な果樹を育て、美味しい果物を収穫することができます。本記事では、無農薬で果樹を育てるための基本ステップを詳しく解説します。

適切な土作り|土壌の力を活かす方法

果樹の成長には、健康な土壌が欠かせません。特に自然栽培では、化学肥料を使わずに土本来の力を引き出すことがポイントになります。

① 土壌の健康を維持する「落ち葉堆肥」

自然栽培では、地面を裸にせず、落ち葉や草を積み重ねて土壌を保護します。これにより、微生物の活動が活発になり、土が自然に肥沃になります。

② 根が深く張れる環境を整える

果樹は、深く根を張ることで、水や栄養を自ら吸収する力を持っています。そのため、土を深く耕すのではなく、自然な状態で根が伸びる環境を整えましょう。

無農薬栽培では、土の微生物の働きを活かすことが、美味しい果実を育てる鍵になります。

自然の力を活かす剪定と管理のコツ

果樹の剪定は、光や風を適切に取り込むために重要です。ただし、自然栽培では過度な剪定を避け、果樹本来の成長を妨げないようにしましょう。

① 日当たりと風通しを確保する剪定

- 込み合った枝を適度に間引くことで、光がまんべんなく当たり、病害虫の発生を防ぐことができます。

- 風通しを良くすることで、カビや害虫の被害を抑える効果があります。

② 剪定のタイミングは冬と夏

- 冬剪定(休眠期): 不要な枝を整理し、翌年の成長を促す。

- 夏剪定(成長期): 過剰な枝葉を減らし、実に栄養を集中させる。

適切な剪定を行うことで、無農薬でも病気に強く、美味しい果実を実らせることができます。

病害虫対策|自然の仕組みを利用して果樹を守る

農薬を使わずに病害虫を防ぐには、環境全体のバランスを整えることが大切です。

① 多様な植物を植えて害虫を分散

果樹だけでなく、ハーブや野草を混植することで、害虫の発生を抑える効果があります。特に、ミントやバジルは害虫を寄せ付けにくい性質があります。

② 天敵を味方につける

自然界には、アブラムシを食べるテントウムシや、害虫を捕食するカマキリなどの天敵がいます。これらの昆虫が生息しやすい環境を作ることで、農薬なしでも害虫の発生を抑えられます。

③ 手作り防虫スプレーを活用

ニンニクや唐辛子を煮出した水をスプレーすると、害虫が寄り付きにくくなります。

自然の仕組みを活かせば、無農薬でも病害虫のリスクを最小限に抑えることが可能です。

水やりと施肥の考え方(基本は不要?)

自然栽培では、果樹が自ら環境に適応できるようにすることが重要です。そのため、水や肥料は基本的に必要ないと考えられています。

① 水やりは最小限でOK

- 地植えの果樹は、根を深く張ることで自然に水を吸収できます。

- 乾燥が続く夏場でも、基本的には水やりをしなくても大丈夫です。

- ただし、鉢植えの場合は土が乾きすぎないように注意が必要です。

② 肥料は不要、落ち葉や雑草が栄養源に

- 化学肥料を使わなくても、落ち葉や枯草が自然に分解され、土の栄養になります。

- 無理に肥料を与えると、果樹の成長バランスが崩れ、病気になりやすくなることもあります。

果樹は本来、自然のサイクルの中で成長するもの。過剰な管理をせずに、自然に任せることが大切です。

まとめ

無農薬で美味しい果物を作るには、自然の力を活かしながら、最低限の管理を行うことがポイントです。特に、適切な土作りと剪定を行い、病害虫対策を工夫することで、農薬や肥料に頼らず健康な果樹を育てることができます。

「無農薬での果樹栽培は難しそう」と感じるかもしれませんが、実際には手間が少なく、自然に近い形で果物を楽しむことができます。ぜひ、自宅の庭や畑で挑戦してみてください!

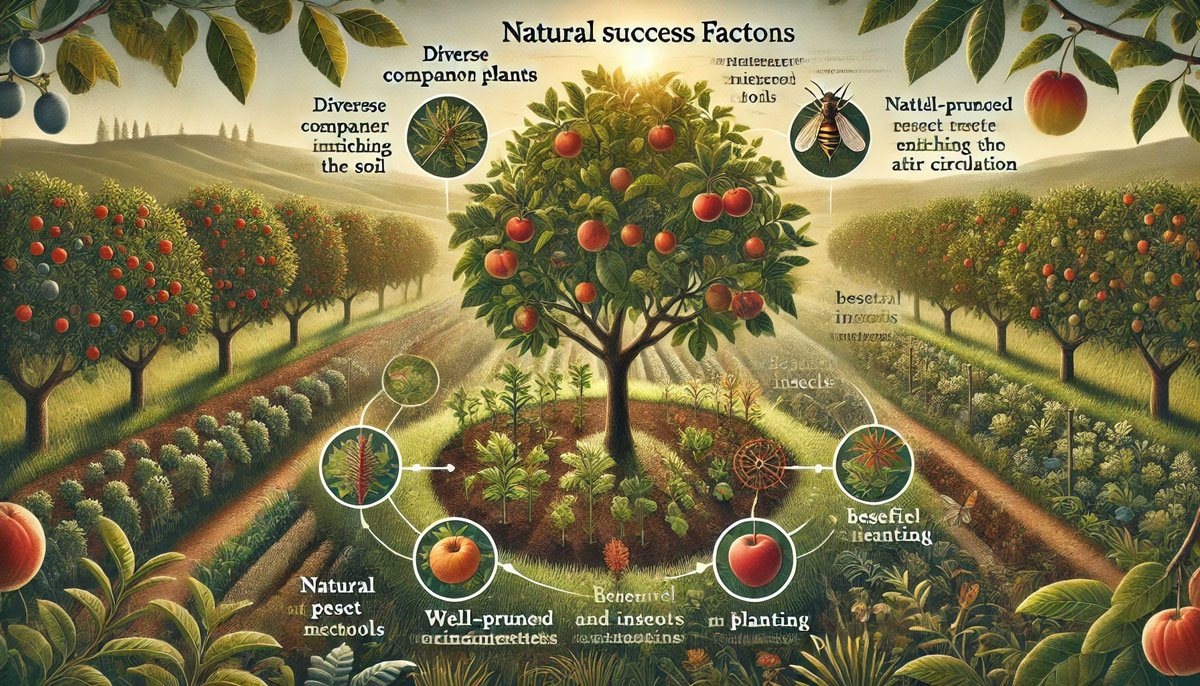

自然栽培の果樹を成功させるポイント

自然栽培で果樹を育てるには、ただ農薬や肥料を使わないだけではなく、環境全体のバランスを整えることが重要です。特に、多様な植物との共存や自然由来の栄養補給を意識することで、健康な果樹を育てることができます。本記事では、自然栽培の果樹を成功させるためのポイントについて詳しく解説します。

多様な植物と共存させる「混植」のメリット

単一の作物だけを育てると、病害虫のリスクが高まりやすくなります。一方で、さまざまな植物を一緒に植える「混植」を取り入れることで、環境全体のバランスを整え、果樹の健康を守ることができます。

① 害虫被害を軽減できる

特定の害虫は決まった種類の植物を好みますが、異なる植物が混ざることで害虫の発生が分散し、被害を最小限に抑えられます。例えば、ミントやマリーゴールドは害虫を遠ざける効果があるため、果樹の周りに植えると防虫対策になります。

② 土壌の栄養バランスを整える

異なる植物を混植することで、土の中の栄養バランスが崩れにくくなります。例えば、豆類は根に窒素を固定する性質があるため、果樹と一緒に育てることで土壌の栄養を補えます。

③ 受粉を助ける昆虫を増やす

花の咲く植物を果樹の近くに植えると、ミツバチやチョウなどの受粉を助ける昆虫が集まりやすくなり、果実の付きが良くなります。特に、ラベンダーやカモミールは受粉昆虫を引き寄せる効果があります。

混植を取り入れることで、農薬を使わなくても害虫対策や土壌改良が自然にできるため、自然栽培の成功率が高まります。

落ち葉や雑草を活用する自然な栄養補給

自然栽培では、化学肥料を使わずに土の栄養を補うことが基本です。そのために役立つのが、落ち葉や雑草を活用した「自然の栄養補給」です。

① 落ち葉を活かした「天然のマルチング」

果樹の根元に落ち葉を敷き詰めることで、次のようなメリットがあります。

- 土壌の乾燥を防ぐ(水分を保持しやすくなる)

- 微生物が活性化する(分解されて栄養になる)

- 雑草の発生を抑える(光を遮ることで雑草の成長を防ぐ)

特に、秋に落ちた葉を冬の間に積み重ねておくと、春には自然な肥料となり、果樹の成長を助けます。

② 雑草を「緑肥」として活用する

雑草を刈り取った後、そのまま土の上に敷いておくことで、時間とともに分解されて栄養になります。また、根を残して刈ることで、土壌がフカフカになり、果樹の根がしっかりと張れる環境が整います。

自然のサイクルを活かして栄養を補うことで、果樹が本来持っている生命力を引き出すことができます。

失敗しやすいポイントと対策

自然栽培は、環境に依存する部分が大きいため、いくつかの落とし穴があります。ここでは、よくある失敗とその対策を紹介します。

① 肥料を与えすぎてしまう

「無肥料」と聞くと不安になり、つい有機肥料を多く与えてしまうことがあります。しかし、果樹が本来の力で根を張ることができなくなり、逆に病害虫に弱くなってしまいます。

→ 対策: 落ち葉や刈り取った雑草を活用し、過剰な施肥は避ける。

② 病害虫が発生しやすい環境を作ってしまう

剪定を怠ると枝が込み合い、湿気がこもって病害虫が発生しやすくなります。また、単一栽培を続けることで、害虫が増えてしまうこともあります。

→ 対策: 風通しを良くするために適度な剪定を行い、混植を取り入れる。

③ 水やりをしすぎて根腐れを起こす

果樹は基本的に深く根を張るため、頻繁な水やりは必要ありません。特に、地植えの場合は過剰に水を与えすぎると、根が弱くなり、病気の原因になることもあります。

→ 対策: 乾燥が続く時期以外は、基本的に自然の雨に任せる。

自然栽培では「手をかけすぎない」ことが成功のポイントです。果樹が自ら環境に適応する力を信じて育てましょう。

まとめ

自然栽培の果樹を成功させるためには、農薬や肥料に頼らず、環境を整えることが大切です。混植を取り入れることで害虫被害を減らし、落ち葉や雑草を活用することで土壌の栄養を補えます。また、過剰な管理を避けることで、果樹本来の力を引き出すことができます。

「農薬や肥料なしで本当に大丈夫?」と心配になるかもしれませんが、適切な方法を実践すれば、自然栽培でも美味しい果実を育てることができます。ぜひ、自宅の庭や畑で試してみてください!

自然栽培の果樹を楽しむためのQ&A

自然栽培で果樹を育てる際、多くの方が「無農薬でもうまく育つの?」「虫の被害は大丈夫?」といった疑問を持ちます。今回は、自然栽培の果樹を楽しむためによくある質問にお答えしながら、栽培を成功させるコツを紹介します。

Q1:「収穫までどれくらい時間がかかる?」

果樹は野菜とは違い、一度植えたら毎年収穫できるのが魅力ですが、最初の収穫までに時間がかかるのが特徴です。品種によって収穫までの年数は異なりますが、以下の表を参考にしてください。

果樹ごとの収穫までの目安

| 果樹の種類 | 収穫までの年数(目安) | ポイント |

|---|---|---|

| 柿 | 3~5年 | 放置栽培でも育ちやすい |

| ブルーベリー | 2~3年 | 酸性土壌が適している |

| レモン・みかん | 3~5年 | 温暖な気候で育てやすい |

| りんご | 5~7年 | 受粉樹が必要な場合あり |

| ぶどう | 2~4年 | ツルを伸ばすための支柱が必要 |

果樹は育て始めてすぐに実がなるわけではありませんが、一度収穫が始まれば毎年果実を楽しめるのが最大の魅力です。

Q2:「無農薬でも虫に食われないの?」

無農薬で育てると、どうしても虫の被害が気になります。しかし、自然の力を活かした方法を取り入れることで、害虫の発生を抑えることができます。

① 多様な植物と一緒に育てる(混植)

単一の作物を育てると、特定の害虫が集中しやすくなります。そのため、ハーブや野草を果樹の周りに植えて、害虫を寄せつけにくい環境を作りましょう。

- ミント・バジル・マリーゴールド → 害虫を遠ざける効果がある

- クローバー・エンドウ豆 → 土壌の栄養を補う

② 害虫の天敵を味方につける

庭や畑には、害虫を食べてくれる「天敵」がいます。例えば、テントウムシはアブラムシを食べてくれるため、自然な害虫対策になります。

③ 手作りの自然防虫スプレーを使う

ニンニクや唐辛子を煮出したスプレーは、害虫を寄せ付けにくくする効果があります。市販の農薬を使わなくても、こうした簡単な工夫で虫の被害を防ぐことができます。

無農薬栽培では「完全に害虫をゼロにする」のではなく、「害虫と共存しながらバランスをとる」ことがポイントです。

Q3:「家庭で簡単にできる工夫は?」

自然栽培は手間がかからないのが魅力ですが、より楽しく育てるための簡単な工夫をいくつか紹介します。

① 鉢植えで育てる(初心者向け)

地植えよりも管理がしやすく、場所を選ばずに育てられるため、家庭で気軽に果樹栽培を楽しめます。特にブルーベリーやレモンは鉢植えでも育ちやすいです。

ポイント:

- 大きめの鉢(直径30cm以上)を選ぶ

- 水はけの良い土を使う

- 冬の寒さ対策をする(特に柑橘類)

② コンパニオンプランツを活用する

果樹の周りに相性の良い植物を植えることで、病害虫を防ぎながら健康に育てることができます。

例:

- レモン × ラベンダー → 害虫を遠ざける

- りんご × カモミール → 病気に強くなる

③ 落ち葉や草をそのまま利用する

果樹の根元に落ち葉や刈り取った草を敷くと、土の保湿や雑草抑制になります。さらに、時間が経つと土の栄養となり、自然に肥料の役割を果たしてくれます。

自然栽培は、特別な道具や技術がなくても、ちょっとした工夫で誰でも簡単に始められます。

まとめ

自然栽培で果樹を育てる際は、「すぐに収穫できない」「虫の被害が気になる」といった不安を持つ方が多いですが、適切な工夫を取り入れることで問題を解決できます。

- 収穫までの期間を知り、気長に育てる

- 害虫対策は「防ぐ」より「バランスを取る」ことを意識する

- 鉢植えや混植を取り入れて、より簡単に楽しむ

無農薬の果樹栽培は、自然のサイクルの中で果樹が育つ過程をじっくり楽しめるのが魅力です。ぜひ、自分に合った方法で自然栽培を始めてみてください!

まとめ|自然栽培で果樹を育てて美味しい果物を楽しもう!

自然栽培で果樹を育てることは、農薬や化学肥料を使わずに自然の力を活かしながら、美味しい果物を楽しむ方法です。最初は難しそうに感じるかもしれませんが、適切なポイントを押さえれば、家庭でも簡単に育てることができます。ここでは、これまでの内容を振り返りながら、初心者におすすめの果樹を紹介します。

ポイントの再確認

自然栽培で果樹を成功させるためには、以下のポイントを意識することが大切です。

① 健康な土作りを意識する

自然栽培では、土壌の力を活かすことが重要です。落ち葉や雑草を利用して化学肥料に頼らず、微生物の働きを活かした土作りを行いましょう。

② 無農薬でも育てやすい環境を整える

果樹を単独で植えるのではなく、ミントやマリーゴールドなどのコンパニオンプランツを活用して、害虫の発生を抑えましょう。また、剪定を適切に行い、風通しを良くすることも病害虫対策に有効です。

③ 水やりと施肥は最小限にする

自然栽培では、果樹が自ら根を張り、環境に適応することを重視します。水やりは基本的に雨に任せ、過剰な施肥をしないようにしましょう。

④ 収穫までの時間を考慮する

果樹は野菜と違い、すぐに収穫できるわけではありません。品種ごとに収穫までの年数が異なるため、長期的な視点で育てることが大切です。

初心者向けのおすすめ果樹

初めて自然栽培に挑戦する場合、病害虫に強く、手間が少ない果樹を選ぶことが成功の鍵となります。以下に、初心者でも育てやすい果樹を紹介します。

| 果樹の種類 | 育てやすさ | 特長 |

|---|---|---|

| 柿 | ★★★★★ | 病害虫に強く、放置でも実がなる |

| ブルーベリー | ★★★★★ | 鉢植えでも育てやすく、毎年収穫できる |

| ゆず・レモン(柑橘類) | ★★★★☆ | 比較的丈夫で、果実の利用幅が広い |

| いちじく | ★★★★☆ | 乾燥に強く、剪定も簡単 |

| りんご | ★★★☆☆ | 一部の品種は病気に強く、家庭向き |

おすすめポイント

- 柿やブルーベリーは、自然栽培に適しており、放置栽培でも実がつきやすい。

- 柑橘類は香りが良く、料理や加工にも活用できる。

- いちじくは成長が早く、比較的短期間で収穫を楽しめる。

特に柿やブルーベリーは、初心者でも無農薬で育てやすく、毎年安定して果実を楽しめるのでおすすめです。

まとめ|自然栽培の果樹は家庭でも楽しめる!

自然栽培で果樹を育てることは、単に無農薬で健康な果物を作るだけでなく、環境に優しく、持続可能な農業を実践することにもつながります。最初は不安があるかもしれませんが、ポイントを押さえれば、家庭でも十分に果樹を育てることができます。

- 健康な土を作り、自然の仕組みを活かす

- 害虫対策や剪定を工夫し、無農薬でも果樹を守る

- 初心者は育てやすい果樹から始めるのがコツ

自然栽培はシンプルですが、奥深い楽しさがあります。ぜひ、自分に合った果樹を選び、無農薬で育てる喜びを体験してみてください!