「無農薬・無肥料でお米や雑穀を育てたいけれど、具体的な方法がわからない…」そんな疑問を抱えていませんか?自然栽培は環境に優しく、健康にも良い農法ですが、実践するには適切な知識が必要です。本記事では、初心者にもわかりやすく、自然栽培の基本・育て方・収穫後の処理・保存・美味しく食べるコツを解説します。これを読めば、安心・安全な主食を自分で作り、豊かな食生活を楽しめるようになります。ぜひ、自然の恵みを活かした農法にチャレンジしてみませんか?

自然栽培とは?無農薬・無肥料で育てる意義

私たちの食卓を支えるお米や雑穀。その栽培方法には、一般的な慣行農法や有機農法、そして近年注目される「自然栽培」があります。自然栽培とは、農薬や肥料を一切使わずに、自然の力を活かして作物を育てる方法です。

本記事では、自然栽培と有機栽培の違いや、無農薬・無肥料で栽培する意義について詳しく解説します。

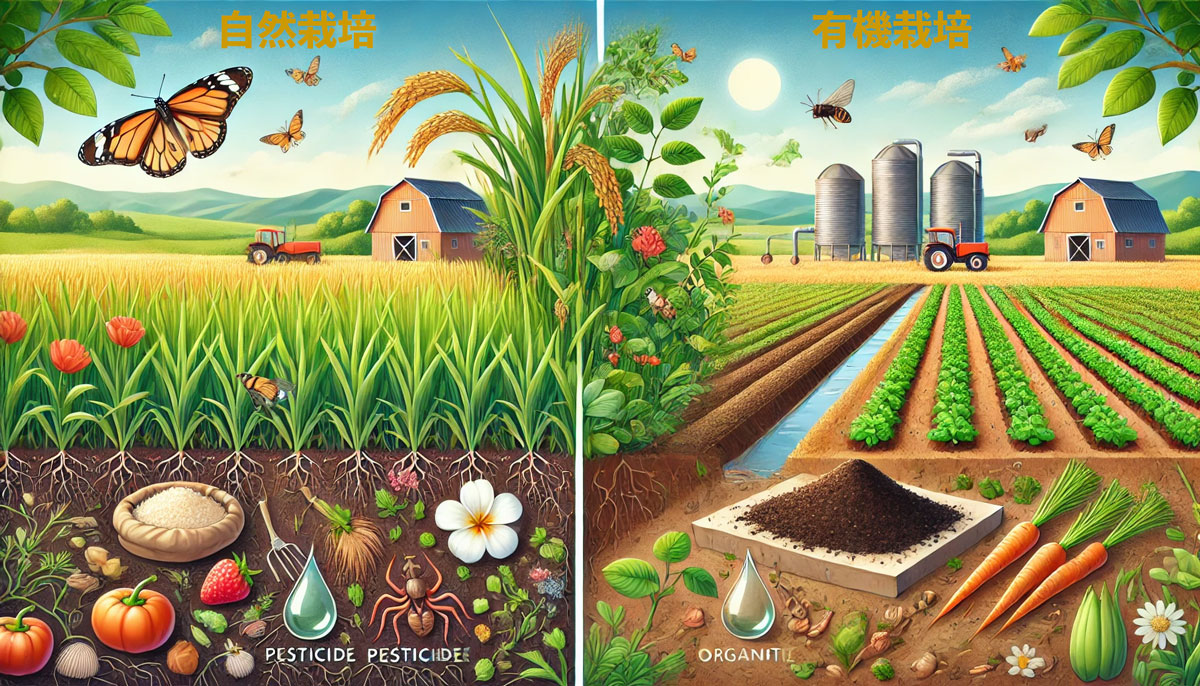

自然栽培と有機栽培の違い

自然栽培と有機栽培は、どちらも環境に配慮した農法ですが、それぞれの特徴には大きな違いがあります。

| 比較項目 | 自然栽培 | 有機栽培 |

|---|---|---|

| 農薬の使用 | 一切使用しない | 有機認定の農薬は使用可能 |

| 肥料の使用 | 一切使用しない | 有機肥料は使用可能 |

| 土壌の管理 | 自然の循環を重視 | 有機肥料による土づくり |

| 収穫量の安定性 | 不安定になりやすい | 比較的安定 |

| 環境負荷 | 最も低い | 低いが肥料による影響あり |

なぜ自然栽培は無肥料なのか?

有機栽培では堆肥や有機肥料を使って土を肥やすのに対し、自然栽培では「土が本来持つ力」を活かして作物を育てるのが特徴です。

土に過剰な肥料を加えると、作物は肥料に依存してしまい、本来の生命力を発揮しにくくなると言われています。自然栽培では、作物が自ら土の栄養を吸収し、強く育つ環境を作ることを目的としています。

健康と環境に優しい理由

① 農薬・化学肥料を使わないため、体に優しい

自然栽培では農薬や化学肥料を使用しないため、食品に農薬残留の心配がないというメリットがあります。

また、自然のまま育った作物は、本来の風味や栄養価が高いと言われています。

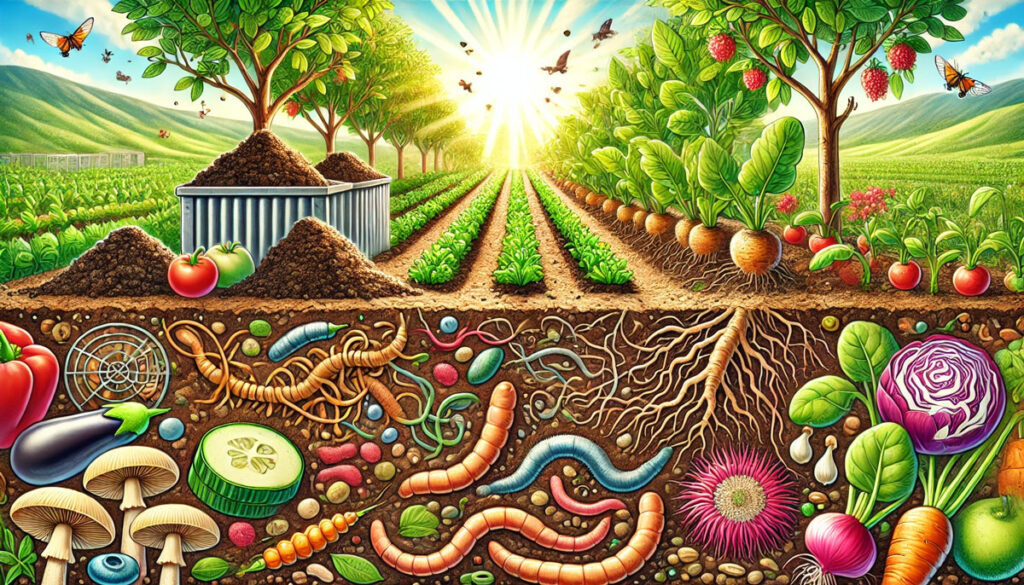

② 土壌を守り、自然の生態系を維持する

化学肥料を使うと、短期間で収穫量を増やすことができますが、長期的には土壌の劣化を招く可能性があります。

一方、自然栽培では、微生物や昆虫などの自然の働きを活かしながら、土壌を健康に保つことができます。

③ 持続可能な農業の実現

自然栽培は、化学物質を使わずに自然の力を最大限に活かすため、環境負荷が少なく、持続可能な農業のモデルとして注目されています。

特に、土壌が健康であればあるほど、次世代の農業に良い影響を与えます。

まとめ

自然栽培は、農薬や肥料に頼らず、自然の力を活かして作物を育てる農法です。有機栽培と比較すると、収穫量が安定しにくいという課題もありますが、健康面・環境面に優れた持続可能な農業として、多くの人々に支持されています。

もし「安心・安全な食を選びたい」と考えているなら、自然栽培の雑穀やお米を試してみるのも良いかもしれません。あなたの食卓にも、自然の恵みそのままの食材を取り入れてみてはいかがでしょうか?

雑穀(ひえ・あわ・きび)の自然栽培

雑穀は、日本の伝統的な食文化に根付いた貴重な栄養源です。特にひえ・あわ・きびは、丈夫で育てやすく、自然栽培に適した作物として注目されています。

農薬や肥料を使わずに栽培することで、本来の風味や栄養を最大限に引き出すことが可能です。本記事では、雑穀の自然栽培の方法を「畑の準備」「育成サイクル」「収穫・脱穀」の3つのステップに分けて解説します。

畑の準備と適した土壌

① 雑穀に適した土壌とは?

雑穀はもともと痩せた土地でも育つため、豊富な栄養を必要としません。そのため、自然栽培では余計な肥料を施さず、土の持つ本来の力を活かすことが大切です。

適した土壌の条件は以下のとおりです。

| 項目 | 条件 |

|---|---|

| 土の種類 | 水はけのよい砂質土~壌土 |

| pH値 | 5.5〜6.5(弱酸性) |

| 耕し方 | 深く耕さず、表層を軽くほぐす程度 |

② 畑の準備手順

- 雑草を取り除く:大きな雑草のみ手で抜き、細かい雑草は土に還す。

- 耕さない(不耕起栽培も可能):過度に耕すと土壌の微生物バランスが崩れるため、表層を軽くほぐす程度にする。

- 自然のマルチング:刈った草や落ち葉を畑に敷くことで、保湿と雑草抑制効果を期待。

雑穀の育成サイクルと管理方法

① 播種(種まき)

- 適期:4月下旬~6月(地域によって異なる)

- 種まき方法:条播(すじまき)またはバラ播き

- 発芽の目安:気温15℃以上で5〜7日

② 発芽後の管理

雑穀は生命力が強いため、大きな管理は必要ありませんが、以下のポイントを押さえましょう。

- 水やり:雨が少ない時期のみ補助的に与える(過湿はNG)。

- 除草:発芽直後は成長が遅いため、雑草に負けないように定期的に草取りを行う。

- 間引き:密集している場合は、生育の良いものを残して間引く。

③ 生育のポイント

約2~3か月で穂がつき始めるので、その間は特に大きな手入れは不要です。

ただし、鳥による食害が発生しやすいため、ネットを張るか、鳥よけ対策をしておくと良いでしょう。

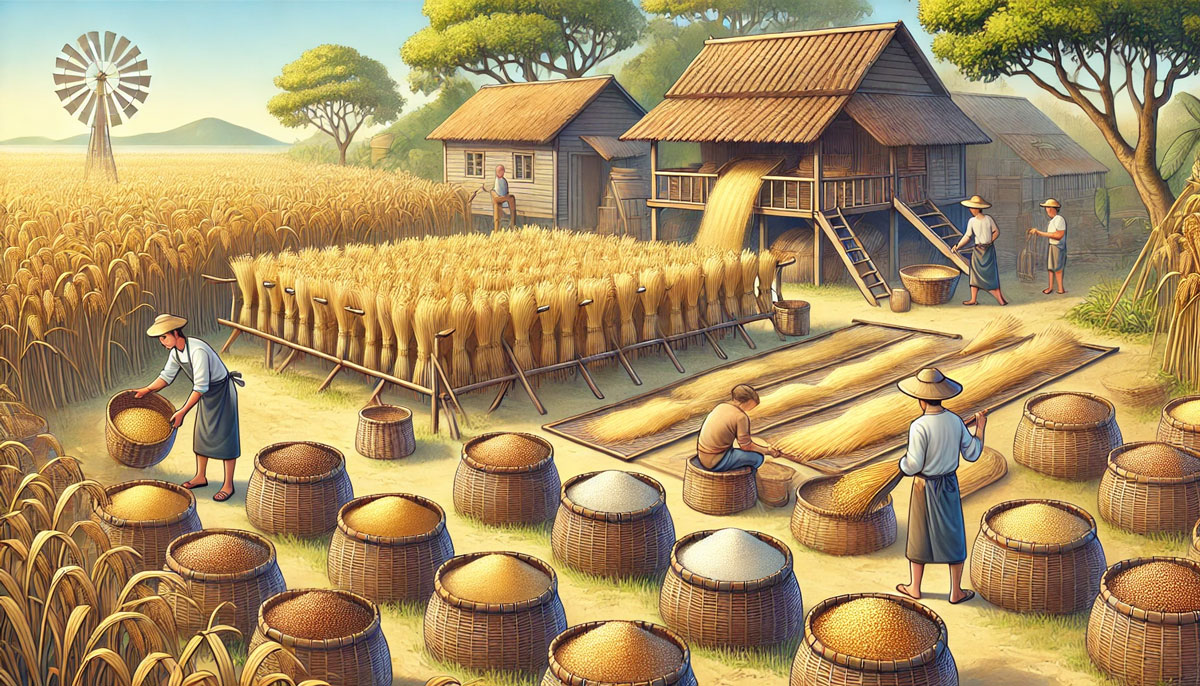

収穫と脱穀のポイント

① 収穫時期の見極め

雑穀の収穫タイミングは、穂が黄金色に変わり、種が硬くなった頃です。

- ひえ:種が茶色くなり、軽く押してもつぶれなくなったら収穫

- あわ・きび:穂がしっかり垂れ、種が硬くなったら収穫

収穫が遅れると鳥に食べられたり、風で種が落ちたりするため、適切なタイミングで刈り取ることが大切です。

② 乾燥と脱穀の方法

収穫した雑穀は、風通しの良い場所で1~2週間ほど天日干しします。

乾燥後は脱穀して保存します。

- 脱穀方法:手作業なら棒で叩いて穂から種を落とす

- 保存のポイント:湿気を避け、密閉容器で保管

まとめ

雑穀(ひえ・あわ・きび)の自然栽培は、手間をかけすぎずに、自然の力を活かして育てる農法です。特に、肥料を使わずに栽培することで、本来の栄養価や風味が引き出されるというメリットがあります。

自然栽培で育てた雑穀は、安全で栄養価が高く、健康的な主食として最適です。ぜひ、ご家庭でも自然栽培の雑穀を取り入れて、自然の恵みを感じてみてください。

お米の自然栽培(無農薬・無肥料の水田管理)

お米を自然栽培で育てることは、環境にも健康にも優しい持続可能な農法です。農薬や肥料を使わずに栽培することで、土壌本来の力を引き出し、自然の恵みをそのまま享受できます。

しかし、自然栽培では従来の農法と異なり、水田の管理や雑草・害虫対策が重要になります。本記事では、お米の自然栽培を成功させるために「田んぼの条件」「田植えから収穫までの流れ」「無農薬での害虫・雑草対策」の3つのポイントを詳しく解説します。

自然栽培に適した田んぼの条件

① 水はけと水持ちのバランスが良い田んぼ

自然栽培のお米づくりでは、適度な水はけと水持ちの両方が大切です。水が溜まりすぎると根腐れを起こしやすくなり、逆に排水が良すぎると十分な成長ができません。

| 水田の条件 | ポイント |

|---|---|

| 水はけ | 適度に排水できる |

| 水持ち | 乾燥しすぎない |

| 土の状態 | 有機物が豊富でふかふか |

② 土づくりの基本

自然栽培では、化学肥料や堆肥を使わずに、土の力を最大限に活かすことが重要です。

- 田んぼに雑草を生やし、土の養分を循環させる

- 冬の間に水を張り、微生物の働きを活発にする

- 過度に耕さず、自然の状態を保つ(不耕起栽培も有効)

このような工夫をすることで、お米が自らの力で土の栄養を吸収し、生命力の強い稲に育つのです。

田植えから収穫までの流れ

① 種もみの準備と発芽

- 種もみは温湯消毒(60℃で10分)し、自然環境に適応させる。

- 水に浸して発芽を促す(気温20℃前後で5〜7日)。

② 田植え(5月~6月)

- 自然栽培では「疎植(そしょく)」が基本。株間を広めにとることで、稲が十分な栄養を吸収しやすくなる。

- 一般的には、1株あたり3~4本を植える。

③ 生育期(6月~8月)

- 水管理を最小限にしながら、稲の根がしっかり張るようにする。

- 除草や害虫対策を行いながら、稲の成長を見守る。

④ 収穫(9月~10月)

- 穂が垂れ、稲が黄金色に色づいたら収穫のタイミング。

- 刈り取った稲は天日干しにして乾燥させる(はさ掛け推奨)。

無農薬での害虫・雑草対策

① 雑草対策

自然栽培の田んぼでは、除草剤を使わないため、雑草との共存がカギになります。

- 田植え前に深水管理(水を深く張ることで雑草を抑制)

- 合鴨農法(合鴨を放して雑草を食べてもらう)

- こまめな手取り除草(特に生育初期が重要)

② 害虫対策

農薬を使わないため、天敵を活かした害虫対策を行います。

- カエルやクモなどの天敵を増やす

- 雑草を適度に残し、害虫を分散させる

- 強い稲を育てることで、害虫被害を最小限に抑える

このように、自然のバランスを活かしながら稲を育てることで、農薬に頼らなくても健康な稲を育てることが可能になります。

まとめ

お米の自然栽培は、農薬や肥料を使わず、自然の力を活かして育てる農法です。水田の管理や雑草・害虫対策は手間がかかるものの、安心・安全で、環境にも優しいお米作りを実現できるのが最大の魅力です。

自然栽培のお米は、本来の甘みや香りが楽しめるだけでなく、食べる人の健康にも良い影響を与えると言われています。

ぜひ、自然の力を活かしたお米作りに挑戦し、その美味しさと豊かさを味わってみてください。

収穫後の処理と保存方法

自然栽培で育てた雑穀やお米は、収穫後の処理と保存を適切に行うことで、美味しさと栄養を長く保つことができます。

収穫したばかりの穀物には水分が多く含まれているため、そのまま保存するとカビや害虫が発生しやすくなります。そのため、適切な乾燥・保存の方法を知っておくことが重要です。

本記事では、雑穀やお米の「乾燥と保存のポイント」「美味しく食べるコツ」について詳しく解説します。

乾燥と保存のポイント

① 乾燥の重要性

収穫直後の穀物は水分を多く含んでおり、乾燥が不十分だと保存中にカビや発酵が進んでしまうことがあります。そのため、適切な乾燥処理を行うことが大切です。

② 乾燥の方法

・天日干し(自然乾燥)

- 方法:晴れた日に風通しの良い場所で1~2週間干す。

- ポイント:直射日光が強すぎると風味が損なわれるため、日陰干しが理想的。

・機械乾燥(乾燥機を使用)

- 方法:温度を40℃以下に設定し、ゆっくり乾燥させる。

- ポイント:温度が高すぎると風味が落ちるため、低温でじっくり乾燥する。

| 乾燥方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 天日干し | 風味が良く、エネルギー不要 | 天候に左右される、時間がかかる |

| 機械乾燥 | 短時間で乾燥できる、天候に影響されない | 初期投資が必要、電気代がかかる |

一般家庭では、風通しの良い場所で数日間天日干しするのが最も簡単でおすすめです。

③ 保存のポイント

乾燥が完了したら、以下の方法で保存します。

- 密閉容器に入れる:湿気や害虫を防ぐために、ガラス瓶や密閉袋を使用。

- 冷暗所で保管:直射日光や高温多湿を避ける。

- 冷蔵庫・冷凍庫での保存:長期保存したい場合は冷蔵庫(1~2ヶ月)、冷凍庫(6ヶ月以上)も有効。

雑穀やお米を美味しく食べるコツ

せっかく自然栽培で育てたお米や雑穀は、より美味しく食べる工夫をすることで、その魅力を最大限に引き出すことができます。

① お米の美味しい炊き方

- お米をしっかり研ぐ(特に自然栽培米はヌカが残りやすい)。

- 30分以上浸水させる(玄米なら6時間以上)。

- 水加減を調整する(炊飯器の目盛りより少し多めが美味しく炊ける)。

- 炊きあがったらすぐに蒸らし、ほぐす。

自然栽培のお米は、甘みと香りが強いので、シンプルな炊き方が最も美味しさを引き立てます。

② 雑穀を美味しく食べるコツ

- 雑穀ご飯:白米1合に対して雑穀大さじ1~2を混ぜる。

- 雑穀のおかゆ:消化が良く、優しい味わいが楽しめる。

- 炒って香ばしさを出す:あわ・ひえ・きびは軽く炒ると風味が増す。

まとめ

収穫した雑穀やお米は、適切な乾燥と保存を行うことで、長期間美味しく楽しむことができます。

特に自然栽培の穀物は、化学処理をしていないため、適切な管理をしないとカビや害虫が発生しやすくなります。

また、シンプルな調理法を取り入れることで、自然栽培ならではの風味や甘みを引き出すことができます。ぜひ、日々の食卓で自然の恵みを楽しんでみてください。

自然栽培の雑穀とお米を楽しむレシピ

自然栽培で育てた雑穀やお米は、素材本来の甘みや風味が豊かで、シンプルな調理でも美味しさが際立つのが特徴です。

今回は、自然栽培の雑穀やお米を最大限に楽しむための基本の炊き方と、シンプルなレシピを紹介します。毎日の食卓に取り入れ、自然の恵みを感じてみましょう。

雑穀ごはんの炊き方

雑穀ごはんは、白米に雑穀を混ぜることで、栄養価がアップし、食感や風味も楽しめるおすすめの食べ方です。

① 材料(2~3人分)

- 白米 … 2合

- 雑穀(ひえ・あわ・きびなど)… 大さじ2

- 水 … 2合の目盛り+大さじ2(雑穀分)

- 塩 … ひとつまみ(お好みで)

② 炊き方の手順

-

白米と雑穀を洗う

- まず白米を研ぎ、水を切る。

- 雑穀は軽くすすぐ(香ばしさを出したい場合は、乾煎りしてもOK)。

-

浸水させる(30分~1時間)

- 雑穀は水を含むのに時間がかかるため、十分に浸水させることでふっくら炊き上がる。

-

通常通り炊飯する

- 炊飯器の通常モードでOK。

- 土鍋や圧力鍋を使うと、さらに甘みが引き立つ。

-

蒸らして混ぜる

- 炊き上がったら10分ほど蒸らし、しゃもじで軽く混ぜる。

雑穀の香ばしさともちもちした食感が楽しめる、ごはんの完成!炊きたてはもちろん、おにぎりにしても美味しくいただけます。

自然栽培米を使ったシンプルレシピ

自然栽培のお米は、化学肥料や農薬を使わずに育てられているため、お米本来の甘みと香りが際立ちます。そこで、できるだけシンプルな調理法で、お米の美味しさを最大限に引き出すレシピを紹介します。

① 自然栽培米のおにぎり

材料(2~3人分)

- 炊きたての自然栽培米 … 2合

- 塩 … 適量

- 焼き海苔 … 適量

作り方

- ごはんを少し冷ます(熱々のままだと握りにくいため)

- 手を水で濡らし、塩を少量つける

- お好みの形に握る(丸型・三角型など)

- 海苔を巻いて完成!

自然栽培のお米は甘みが強いため、具なしでも十分美味しいです。シンプルに塩だけで、お米本来の旨みを楽しみましょう。

② 玄米のもちもちリゾット

材料(2~3人分)

- 自然栽培の玄米 … 1合

- 玉ねぎ(みじん切り) … 1/2個

- オリーブオイル … 大さじ1

- 水 … 400ml

- 塩・胡椒 … 適量

- 粉チーズ(お好みで) … 大さじ2

作り方

- 玄米を水に6時間以上浸水させる(発芽玄米にすると栄養価UP)。

- フライパンにオリーブオイルを熱し、玉ねぎを炒める。

- 浸水した玄米を加え、軽く炒める。

- 水を加え、弱火で20~30分煮込む(途中で水分が足りなくなったら追加)。

- 塩・胡椒で味を調え、お好みで粉チーズを加える。

自然栽培の玄米は、もちもちとした食感と深い甘みが特徴なので、リゾットにすることでその魅力が引き立ちます。

まとめ

自然栽培の雑穀やお米は、シンプルな調理法でこそ、その美味しさを最大限に楽しめます。

特に、雑穀ごはんやおにぎりのように、素材を活かしたレシピは、自然の甘みや香ばしさを感じることができるのでおすすめです。

安心・安全な食材を使った料理で、毎日の食事をより健康的で豊かなものにしてみませんか?自然の恵みを感じながら、ぜひご家庭で試してみてください!

まとめ|自然栽培の雑穀とお米で健康的な食生活を

自然栽培で育てた雑穀やお米は、農薬や化学肥料を使わずに、自然の力を最大限に活かした栽培方法によって作られています。そのため、安全性が高く、素材本来の栄養や風味を存分に楽しむことができるのが最大の魅力です。

本記事では、自然栽培の雑穀やお米の栽培方法から、収穫後の保存、さらには美味しく食べるためのレシピまで幅広く紹介しました。ここで、もう一度重要なポイントを振り返りながら、自然栽培がもたらすメリットについて考えてみましょう。

自然栽培の雑穀とお米がもたらす3つのメリット

① 健康へのメリット

- 無農薬・無化学肥料のため、農薬の残留リスクがない。

- 栄養価が高く、ビタミン・ミネラル・食物繊維が豊富。

- 腸内環境を整え、免疫力アップや生活習慣病の予防にも貢献。

② 環境へのメリット

- 化学肥料や農薬を使わないため、土壌や水質の汚染を防ぎ、持続可能な農業を実現。

- 微生物や昆虫が豊かな生態系を保ち、自然本来のバランスを維持。

- 化石燃料を使用する肥料生産を減らすことで、CO2排出削減にも貢献。

③ 食の楽しみが広がる

- 素材の味が際立ち、シンプルな調理でも美味しい。

- 雑穀を取り入れることで、食感や風味のバリエーションが増える。

- お米の炊き方や雑穀の組み合わせを工夫することで、家庭でも手軽に健康的な食事を実践できる。

自然栽培の雑穀とお米を食卓に取り入れる方法

自然栽培の穀物を、普段の食生活に無理なく取り入れるコツを紹介します。

① いつものごはんに雑穀をプラス

白米だけでなく、ひえ・あわ・きびなどの雑穀を混ぜて炊くことで、食感や栄養価が向上します。炊飯器で簡単にできるので、手軽に始められる方法です。

② 玄米や分づき米を活用する

白米だけでなく、玄米や7分づき・5分づきの米を取り入れることで、食物繊維やビタミンを多く摂取できます。玄米はリゾットやおかゆにも活用できるため、食べやすい方法を見つけるのがポイントです。

③ シンプルな調理法で素材の味を楽しむ

おにぎりや炊き込みご飯など、余計な調味料を使わずに、素材の旨みを味わう料理がおすすめです。特に自然栽培のお米は、そのまま炊くだけでも甘みや香りが強く、満足度が高いので、シンプルな食べ方が適しています。

まとめ|自然栽培の雑穀とお米で豊かな食生活を

自然栽培の雑穀やお米は、健康・環境・食の楽しみのすべてにおいて、大きなメリットをもたらします。

毎日の食卓に取り入れることで、安全で美味しく、栄養価の高い食事を楽しむことができるだけでなく、持続可能な農業を支える一歩にもなります。

これからの時代、食の選択が私たちの健康や地球環境に与える影響はますます大きくなります。ぜひ、自然栽培の穀物を生活に取り入れ、豊かな食文化を楽しんでいきましょう!

出典情報

- 「自然栽培とは」 農林水産省「有機農業・自然農法に関するガイドライン」

- 「雑穀とお米の栽培方法」 日本雑穀協会「雑穀の基礎知識」

- 「無農薬での害虫・雑草対策」 環境省「持続可能な農業と生物多様性」

- 「食べ方・保存方法」 食品研究機関「穀物の栄養と適切な保存方法」