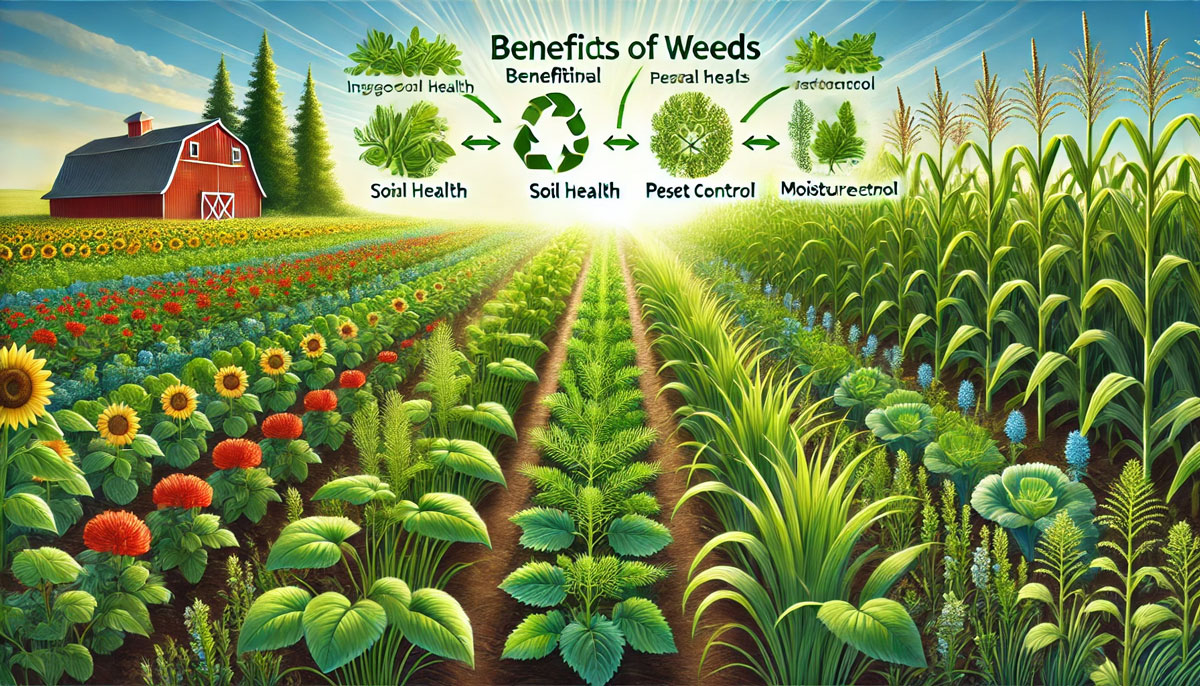

「雑草は抜くべきもの」と思っていませんか?実は、雑草を適切に管理すれば、土壌を守り、病害虫を抑え、作物の成長を助ける貴重な資源になります。本記事では、雑草を味方につける自然栽培のメリットや、無理なく管理する方法を初心者向けにわかりやすく解説。さらに、堆肥やマルチング、食用活用など、すぐに実践できる雑草の有効活用法も紹介します。雑草と共生することで、環境に優しい持続可能な農業を目指しましょう!

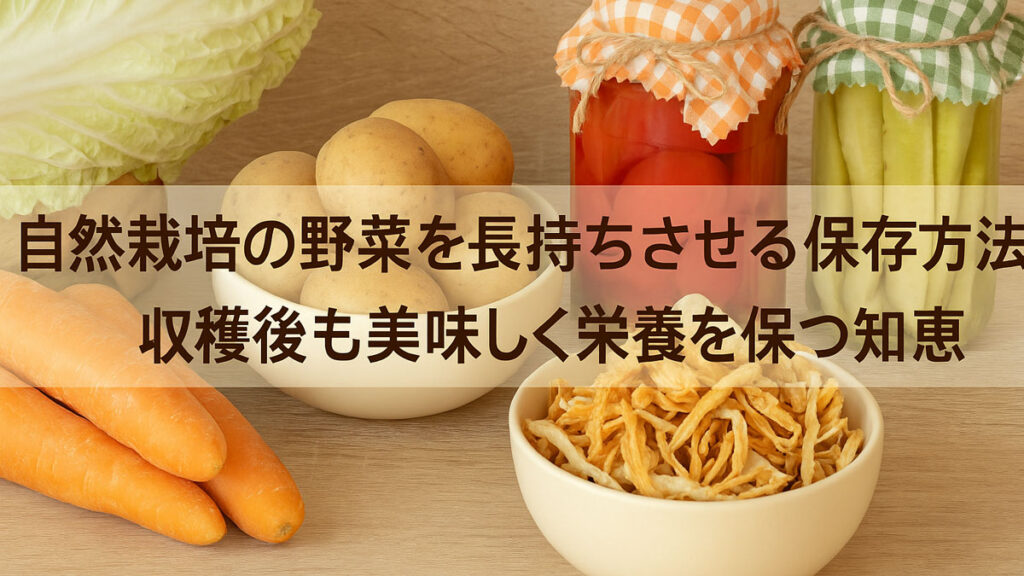

1. はじめに|雑草は本当に敵?それとも味方?

野菜や果物を育てるとき、畑に生える雑草を「邪魔なもの」として考える人は多いでしょう。しかし、自然栽培では雑草をうまく活用し、共生することで作物の成長を助けることができます。雑草をただ抜くだけではなく、その役割を知り、適切に管理することが大切です。本記事では、雑草の一般的なイメージと、自然栽培における雑草の役割について解説します。

1. 雑草を敵とする従来の考え方

これまでの農業では、雑草は作物の生育を妨げる「敵」として扱われてきました。その理由には、以下のような点が挙げられます。

- 作物の養分を奪う

→ 雑草が栄養分を吸収し、作物の成長が阻害されると考えられるため。 - 病害虫の温床になる

→ 雑草が害虫の隠れ家になり、作物に悪影響を及ぼす可能性があるため。 - 見た目が悪く、管理が大変

→ 一度生えると増えやすく、手入れに時間がかかるため。

このため、多くの農家では、除草剤を使用したり、こまめに草取りをすることで雑草を排除しようとしてきました。しかし、これらの方法には問題点もあります。

例えば、除草剤の使用は一時的に雑草を減らすことができますが、土壌の微生物や環境に悪影響を与える可能性があります。また、過剰な草取りは土壌の乾燥を引き起こし、結果として作物の生育を悪化させることもあります。

除草剤と自然栽培の違い

| 除草剤を使う場合 | 自然栽培の場合 | |

|---|---|---|

| 効果 | 短期間で雑草を枯らせる | 雑草を適度に残し、土の健康を守る |

| 環境への影響 | 化学物質が残留しやすい | 環境に優しい |

| 長期的なリスク | 土壌が痩せる可能性あり | 土の保水力や栄養が維持される |

このように、雑草を単純に「敵」と考えるのではなく、その特性を理解しながら管理することが、より持続可能な農業につながります。

2. 自然栽培における雑草の役割

一方で、自然栽培では雑草を「味方」として捉える考え方があります。なぜなら、雑草には次のような重要な役割があるからです。

① 土壌を守る

雑草が生えていることで、土が剥き出しにならず、乾燥や浸食を防ぐことができます。特に、強い雨が降ったときに、裸地では土が流れてしまいますが、雑草があればそれを防いでくれます。

② 土の中の微生物を活性化させる

土壌には多くの微生物が住んでおり、これらが作物の成長を助ける役割を持っています。雑草の根が張ることで微生物の活動が活発になり、土がふかふかになりやすくなります。

③ 病害虫を抑制する

意外かもしれませんが、雑草があることで、害虫の被害が減ることがあります。例えば、ある種類の雑草が生えていると、特定の害虫を引きつけてくれ、作物への被害を抑えることができるのです。

④ 肥料として活用できる

刈り取った雑草をそのまま土に戻せば、有機物として分解され、栄養を土に供給することができます。特に、マメ科の雑草は窒素を固定する働きがあり、土を肥沃にするのに役立ちます。

まとめ|雑草と共に育てる農業へ

従来の「雑草=敵」という考え方から、自然栽培では「雑草=共生する存在」という視点にシフトしつつあります。もちろん、雑草が多すぎると作物の成長に影響を与えることもありますが、適切に管理することで、自然の力を最大限に活かした農業が可能になります。

雑草をうまく活用することで、農薬や肥料に頼らずに作物を育てることができます。ぜひ、雑草と上手に付き合いながら、自然の力を活かした栽培を試してみてください。

2. 雑草と共生する自然栽培のメリット

自然栽培では、農薬や化学肥料を使用せず、自然の力を活かした農業を行います。その中で、雑草を適切に管理しながら共生することは、作物の成長を助け、土壌の健康を維持する重要なポイントです。雑草を敵とせず、うまく活用することで、農業の持続可能性が高まり、環境にも優しい栽培が可能になります。

本記事では、雑草と共生することによる土壌の健康維持、病害虫の抑制、作物の成長促進のメリットについて解説します。

1. 土壌の健康を守る

雑草が生えていることで、土壌の健康が維持される理由はいくつかあります。

① 土壌の乾燥や浸食を防ぐ

雑草があることで、強い日差しや雨による土壌の流出や乾燥を防ぐ効果があります。裸地では雨が降ると表面の土が流されてしまいますが、雑草の根が地面をしっかり押さえ、土壌を安定させます。

② 微生物を活性化させる

雑草の根が土中に張ることで、土壌内の微生物が活発になります。特に、根が枯れて土に還る過程で、微生物のエサとなる有機物が供給され、土がフカフカで栄養豊富な状態を維持できます。

③ 土壌の栄養バランスを調整する

雑草には、それぞれ異なる養分を吸収・蓄積する特性があります。例えば、マメ科の雑草は空気中の窒素を土に固定する役割を持ち、他の植物の成長を助けます。また、ミネラルを深い層から吸い上げる雑草もあり、枯れることでそれらの栄養が表層に戻ります。

2. 病害虫の抑制

「雑草があると害虫が増える」と思われがちですが、適切に管理すれば、むしろ害虫の被害を減らすことができます。

① 害虫の分散効果

雑草が適度にあることで、害虫が特定の作物に集中せず、被害が分散されます。例えば、トウモロコシ畑にイネ科の雑草があると、害虫の一部が雑草に集まり、トウモロコシの被害が軽減されることがあります。

② 天敵の住処を提供する

雑草が生えていることで、害虫を食べる天敵(カマキリやテントウムシなど)が生息しやすくなります。これにより、農薬を使わなくても自然の食物連鎖の中で害虫が抑えられます。

③ 病気のリスクを下げる

土壌に雑草があると、雨が直接地面を叩くことを防ぎ、泥はねによる病気の感染を抑えることができます。特に、トマトやナスなどは泥はねによる病気が発生しやすいため、雑草を適度に残すことでリスクを減らすことができます。

3. 作物の成長を助ける

雑草が共生することで、作物の生育環境が向上することがあります。

① 適度な日陰を作る

夏場の強い日差しを和らげる効果があります。例えば、背の低い野菜(レタスやホウレンソウなど)の周りに適度な雑草があると、直射日光を和らげ、適温を保ちやすくなるため、作物の生育が良くなります。

② 過剰な水分蒸発を防ぐ

地表に雑草があることで、土壌の水分が蒸発するのを防ぎます。特に乾燥しやすい地域では、雑草が天然のマルチングの役割を果たし、適度な湿度を保つのに役立ちます。

③ 肥料として利用できる

刈り取った雑草は、そのまま土に戻すことで有機肥料として利用できます。特に、緑肥として活用することで、土壌の栄養バランスを改善し、作物の成長を促進します。

まとめ|雑草を上手に活用して自然栽培を実践しよう

雑草は単なる「邪魔な存在」ではなく、土壌の健康を守り、病害虫を抑え、作物の成長を助ける重要な役割を持っています。

もちろん、すべての雑草を放置すると作物の成長を妨げることもあるため、適切な管理が必要です。しかし、雑草を上手に活用することで、農薬や化学肥料に頼らず、自然の力を活かした栽培が可能になります。

これから自然栽培を始める方は、ぜひ雑草との共生を意識しながら、持続可能な農業に取り組んでみてください!

3. 雑草管理の基本|無理に抜かない工夫

自然栽培では、雑草を無理に全て取り除くのではなく、適切に管理しながら作物と共生させることが重要です。雑草には土壌を守り、病害虫を抑え、作物の成長を助ける役割があります。しかし、放置しすぎると作物の成長を妨げることもあるため、適度な管理が必要です。

ここでは、適度に刈るタイミング、雑草の種類による管理方法、雑草を生かしたマルチングについて詳しく解説します。

1. 適度に刈るタイミング

雑草の管理で最も大切なのは、「いつ、どの程度刈るか」です。むやみに抜くと土壌の乾燥を招いたり、逆に雑草の繁殖を助けることもあります。適切なタイミングを見極めることが重要です。

① 花が咲く前に刈る

雑草が種をつける前に刈ることで、次世代の雑草の繁殖を抑えることができます。特に繁殖力の強い雑草(オオバコ、スギナ、セイタカアワダチソウなど)は、開花する前に刈り取るのが理想です。

② 根を残して刈る

雑草を根から引き抜くと、土壌が傷つき、かえって別の雑草が生えやすくなります。そのため、根を残して地表部分だけを刈るのがポイントです。特に、地面を覆う雑草(シロツメクサやカタバミなど)は、根を生かしたまま刈ることで、土壌の乾燥を防ぐ効果が期待できます。

③ 夏場の強い日差しの前後に調整する

夏場は地表の温度が高くなりやすいため、雑草を一気に刈ると土壌の温度が急上昇し、作物の根にダメージを与えることがあります。そこで、日差しが強い時期は雑草を適度に残し、日陰を作ることが重要です。

2. 雑草の種類による管理方法

雑草には、役立つものと成長を妨げるものがあります。それぞれの性質を理解し、適切な方法で管理しましょう。

① 共生に適した雑草(残してもOK)

以下のような雑草は、作物の成長を助けるため、適度に管理しながら活用できます。

| 雑草の種類 | メリット |

|---|---|

| シロツメクサ | 土壌の保湿・窒素固定 |

| カタバミ | 乾燥防止・土壌の安定化 |

| スベリヒユ | 食用・土壌の水分保持 |

| ヨモギ | 害虫忌避・肥料として利用可能 |

② 繁殖力が強く、管理が必要な雑草(要注意)

これらの雑草は、過剰に生えると作物の生育を妨げるため、適度に刈り取る必要があります。

| 雑草の種類 | 注意点 |

|---|---|

| セイタカアワダチソウ | 繁殖力が強く、他の植物の成長を妨げる |

| スギナ | 根が深く、放置すると増えすぎる |

| オオバコ | 土壌を硬くするため、管理が必要 |

| ツユクサ | 水分を奪いやすく、過剰な繁殖に注意 |

管理が難しい雑草は、開花前に刈ることで増殖を防ぐことができます。また、繁殖しやすい場所には、他の雑草(シロツメクサなど)を植えて競争させる方法もあります。

3. 雑草を生かしたマルチング

雑草を刈った後は、そのまま捨てずに活用することができます。その代表的な方法が「マルチング」です。

① マルチングとは?

マルチングとは、土の表面に刈り取った雑草を敷き詰めることで、以下のような効果が得られます。

✅ 土壌の乾燥を防ぐ(水分保持)

✅ 雑草の発生を抑える(地面に光を当てない)

✅ 土壌の温度を調整する(夏は涼しく、冬は暖かく)

✅ 有機肥料として活用できる(微生物が分解)

② 雑草マルチのやり方

- 刈り取った雑草を2~3日乾燥させる(発酵を防ぐため)

- 作物の根元に敷き詰める(厚さ5cm程度)

- 定期的に追加する(分解が進んだら補充)

特に、トマトやキュウリなどの夏野菜に適用すると、土壌の水分を適度に保ち、作物の根が安定しやすくなります。

まとめ|雑草と上手に付き合う自然栽培

雑草を無理に抜くのではなく、適切に管理することで、自然の力を活かした栽培が可能になります。

🌱 雑草を刈るタイミングを見極める(花が咲く前、根を残す)

🌱 雑草の種類を理解して管理する(有益な雑草は共生させる)

🌱 刈った雑草をマルチングに活用する(土壌の水分・温度を調整)

自然のリズムを活かした雑草管理を取り入れることで、より持続可能な農業を実践できます。ぜひ、無理に雑草を排除するのではなく、上手に付き合いながら、自然栽培を楽しんでください!

4. 活用術|雑草を資源として利用する方法

雑草はただの「邪魔者」ではなく、うまく活用すれば土壌改良や作物の成長を助ける資源になります。特に自然栽培では、雑草を生かすことで肥料や防虫対策、さらには食材としても利用できます。

本記事では、土づくりへの活用、防風・防虫・保湿対策、食べられる雑草の活用方法について詳しく解説します。

1. 土づくりに活かす(緑肥・堆肥化)

雑草は土壌の健康を支える大切な要素です。適切に利用すれば、自然の力で土を肥沃にすることができます。

① 緑肥として利用する

緑肥とは、雑草や植物を刈り取らずに畑に残し、そのまま土に還す方法です。これにより、以下のような効果が得られます。

✅ 土壌の保湿と浸食防止(土が流されるのを防ぐ)

✅ 微生物の活性化(分解されて有機物が増える)

✅ 雑草の発生抑制(地表を覆うことで新たな雑草を防ぐ)

特に、シロツメクサやカラスノエンドウなどの【マメ科の雑草】は、根に窒素を固定する働きがあり、天然の肥料としても利用できます。

② 堆肥化して肥料にする

刈り取った雑草を積み重ね、発酵させることで堆肥を作ることもできます。

🔹 簡単な雑草堆肥の作り方

- 刈った雑草を細かく刻む(早く分解するため)

- 土や落ち葉と混ぜる(発酵を促す)

- 1~2ヶ月間、適度に水を与えて発酵させる

- 完全に分解されたら畑に撒く

特に、ヨモギやスギナなどのミネラルを豊富に含む雑草を使うと、より栄養価の高い堆肥になります。

2. 防風・防虫・保湿対策

雑草は畑の環境を守る役割も果たします。適切に管理することで、自然の防御システムとして活用できます。

① 防風対策

背の高い雑草(セイタカアワダチソウ、ススキなど)を畑の周囲に残すと、強風の影響を和らげる「風よけ」として機能します。

✅ 効果的な雑草の配置

- 西側や北側に背の高い雑草を残す(風を遮る)

- 作物の周囲に低めの雑草を残す(微風をつくる)

② 防虫・害虫対策

雑草があることで、害虫を引きつけたり、逆に天敵を呼び寄せる効果があります。

| 雑草の種類 | 効果 |

|---|---|

| ヨモギ | 防虫効果があり、害虫の忌避に役立つ |

| カタバミ | アブラムシを引き寄せ、作物への被害を減らす |

| ハルジオン | ミツバチやチョウを引き寄せ、受粉を助ける |

雑草を適度に残すことで、害虫のバランスを保ち、農薬に頼らない栽培が可能になります。

③ 保湿対策(マルチング)

刈った雑草を畑の表面に敷くことで、土壌の水分を保持し、乾燥を防ぐことができます。特に夏場は、地面が直接日光にさらされると水分が蒸発しやすくなりますが、雑草を敷くことで自然なマルチング効果が得られます。

雑草マルチのメリット

✅ 土壌の温度変化を和らげる

✅ 雨の衝撃を吸収し、泥はねを防ぐ

✅ 微生物の住処になり、土が柔らかくなる

トマトやナスなど、乾燥を嫌う作物に特に有効です。

3. 食べられる雑草の活用(よもぎ・スベリヒユ など)

雑草の中には、栄養価が高く、食べられるものもあります。これらをうまく活用することで、家庭でもヘルシーな食材として楽しむことができます。

① 食べられる雑草の例

| 雑草の名前 | 活用法 | 栄養価 |

|---|---|---|

| ヨモギ | 天ぷら、お茶、お餅に混ぜる | 鉄分・ビタミン豊富 |

| スベリヒユ | おひたし、炒め物 | オメガ3脂肪酸が豊富 |

| カラスノエンドウ | 若芽をサラダに | タンパク質が多い |

| タンポポ | 葉はサラダ、根はコーヒー代替品 | カルシウム・抗酸化作用 |

特に、スベリヒユはオメガ3脂肪酸を含む健康食材として注目されています。クセが少なく、さっと茹でるだけで食べられるため、手軽に取り入れることができます。

食べる際の注意点

✅ 汚染されていない場所で採取する(道路沿いは避ける)

✅ 初めて食べる場合は少量ずつ試す(アレルギー対策)

まとめ|雑草を捨てずに活用しよう!

雑草は単なる邪魔者ではなく、 土づくり・防虫・食材として活用できる貴重な資源 です。

🌿 堆肥や緑肥として活用し、自然の力で土を豊かにする

🌿 雑草を残すことで、防風・防虫・保湿対策になる

🌿 食べられる雑草を上手に取り入れて、健康的な食生活に活かす

雑草をうまく活用することで、農薬や肥料に頼らない持続可能な農業が実現できます。 ぜひ、雑草を「味方」に変えて、自然栽培を楽しんでみてください!

5. 失敗しないためのポイントと注意点

自然栽培において雑草を活用することは、多くのメリットをもたらします。しかし、適切に管理しないと、逆に作物の生育を妨げたり、周囲の農地に影響を与えてしまうこともあります。

本記事では、繁殖力の強すぎる雑草への対策、作物とのバランスを考えた管理方法、周囲の農地との関係性について詳しく解説します。

1. 繁殖力の強すぎる雑草への対策

雑草の中には、成長が非常に早く、短期間で畑全体を覆ってしまう種類があります。これらの雑草を放置すると、作物の成長に悪影響を及ぼす可能性があるため、適切な対策が必要です。

① 早めの刈り取りで増殖を防ぐ

繁殖力の強い雑草は、種ができる前に刈り取ることが重要です。特に以下の雑草は、開花前に刈り取ることで増殖を抑えやすくなります。

| 雑草の種類 | 特徴 | 対策 |

|---|---|---|

| セイタカアワダチソウ | 強い繁殖力で他の植物を排除 | 花が咲く前に刈る |

| スギナ | 地下茎で広がりやすい | こまめに刈り続けて弱らせる |

| ヨウシュヤマゴボウ | 毒性があり、種が増えやすい | 実ができる前に抜き取る |

② 繁殖を抑える植物と組み合わせる

ある種類の雑草は、他の雑草の繁殖を抑える働きを持っています。例えば、シロツメクサは地面を覆い、他の雑草の発芽を抑制する効果があります。こうした植物を適度に植えることで、管理をしやすくすることができます。

③ 根まで除去するべき雑草を見極める

基本的に雑草は根を残して刈ることで土壌を守れますが、一部の雑草は根ごと取り除いた方が良い場合もあります。特に地下茎で増殖するスギナやチガヤは、地表部分を刈るだけでは逆に増えてしまうため、根も含めて処理する必要があります。

2. 作物への影響を考えた管理バランス

雑草を適度に残すことで土壌の保湿や微生物の活性化につながりますが、過剰になると作物の成長を妨げることがあります。適切なバランスを見極めることが重要です。

① 作物と競争しない範囲で管理する

雑草と作物が同じ層の養分や水分を奪い合わないようにすることがポイントです。

| 雑草の高さ | 管理のポイント |

|---|---|

| 背の高い雑草(ススキ・セイタカアワダチソウ) | 作物の日当たりを妨げないように、周囲のみ残す |

| 中程度の高さの雑草(シロツメクサ・カタバミ) | 土壌の保湿・微生物の活性化のために適度に残す |

| 低い雑草(コメツブツメクサ・スベリヒユ) | そのままマルチング効果として活用する |

② 乾燥がひどい時期は雑草を多めに残す

特に夏場は、地表が乾燥しすぎると作物が育ちにくくなります。このため、雑草を適度に残しておくことで土壌の水分保持に役立ちます。

3. 周囲の農地との関係性

自然栽培では、化学農薬を使わずに自然の力を活用しますが、周囲の農家が一般的な栽培方法を採用している場合、雑草管理に対する考え方の違いが問題になることがあります。

① 周囲の農家との調和を考える

雑草が生い茂ると、隣の畑に種が飛び、管理の手間を増やしてしまうことがあります。そのため、隣接する農地との境界部分は特に丁寧に管理することが大切です。

トラブルを防ぐポイント

✅ 境界線沿いの雑草は定期的に刈る

✅ 近隣の農家と事前に相談し、理解を得る

✅ 境界部分にシロツメクサやヘアリーベッチなどの低成長の植物を植える(雑草の侵入を防ぐ)

② 地域の条例やルールを確認する

地域によっては、一定の高さ以上の雑草を放置することが禁止されている場合があります。特に農業地域では、害虫の発生を防ぐために除草義務があることも。自然栽培を行う際は、事前に確認しておくと安心です。

まとめ|雑草管理のポイントを押さえて成功させよう!

自然栽培では雑草を完全に排除するのではなく、適度に管理することで作物の成長を助けることが大切です。

🔹 繁殖力の強い雑草は増えすぎないように管理する

🔹 作物とのバランスを考え、適度に雑草を残す

🔹 周囲の農地や地域のルールを考慮しながら栽培する

これらのポイントを意識しながら雑草と共生することで、持続可能で環境に優しい自然栽培を実践することができます。

雑草をうまく活用し、自然の力を最大限に活かした栽培を目指していきましょう!

6. まとめ|雑草と共に豊かな自然栽培を実践しよう

これまで、雑草は「抜くべきもの」「邪魔な存在」として扱われてきました。しかし、自然栽培の視点では、雑草は土を守り、作物の成長を助ける貴重な資源です。雑草をうまく活用することで、農薬や化学肥料に頼らず、自然の力を最大限に活かした栽培が可能になります。

本記事では、雑草を「敵」から「共生する存在」へと捉え方を変えることの重要性と、今すぐできる雑草管理の実践方法についてまとめます。

1. 雑草を「敵」とする時代から「共生」する時代へ

農業の歴史を振り返ると、雑草は常に「駆除すべきもの」とされてきました。除草剤を使用したり、畑を裸地に保つことで、作物の成長を最優先にする方法が一般的でした。

しかし、近年では土壌の健康を維持し、持続可能な農業を実現するためには雑草との共生が重要であることが分かってきています。

雑草と共生することで得られるメリット

✅ 土壌の保護:雑草が生えることで、土壌の流出や乾燥を防ぐ

✅ 微生物の活性化:雑草の根が微生物の活動を促し、土が豊かになる

✅ 病害虫の抑制:特定の雑草が害虫を引きつけたり、天敵を呼び寄せる

✅ 自然な肥料として活用:雑草を刈り取って堆肥や緑肥として利用できる

これらのメリットを活かすためには、「雑草をすべて排除する」という考えを改め、「適切に管理しながら共生する」という視点が必要です。

2. 読者が今すぐできる小さな一歩

「雑草を共生させる」と聞くと、管理が難しそうに思えるかもしれません。しかし、少しずつ意識を変えていくことで、誰でも実践することができます。まずは、以下のような小さな一歩から始めてみましょう。

① 無理に雑草を抜かず、適度に刈る

雑草をすべて抜くのではなく、根を残しながら適度に刈ることを意識しましょう。根が残ることで土壌が守られ、微生物が活性化します。

🔹 実践ポイント

- 種ができる前に刈る(増殖を防ぐ)

- 根を残して、表面の部分だけ刈る(保湿効果を維持)

- 作物の周りだけ雑草を取り除き、その他の部分は適度に残す

② 雑草を活用して土づくりをする

刈った雑草は捨てずに、畑に戻すことで有効活用できます。特に、緑肥や堆肥として利用することで、土の栄養バランスが整います。

🔹 簡単な雑草活用法

- マルチング:刈った雑草を作物の根元に敷き、乾燥や温度変化を防ぐ

- 堆肥化:雑草を積み重ね、微生物の力で発酵させて肥料にする

- 緑肥として活用:特定の雑草(シロツメクサなど)を残し、土に還す

③ 食べられる雑草を試してみる

実は、雑草の中には食用として活用できるものも多くあります。例えば、スベリヒユやヨモギは栄養価が高く、健康にも良い食材です。

🔹 おすすめの食用雑草

- ヨモギ(お茶やお餅に)

- スベリヒユ(おひたしや炒め物に)

- タンポポ(葉はサラダ、根はコーヒー代替品に)

こうした雑草を生活に取り入れることで、雑草に対する意識が変わり、より自然と調和した暮らしができるようになります。

3. まとめ|雑草と上手に付き合い、自然栽培を楽しもう!

雑草を無理に排除するのではなく、適切に管理しながら活用することで、環境に優しく、持続可能な農業を実現できます。

✅ 雑草を適度に残し、土壌を守る

✅ 刈った雑草を堆肥やマルチングに活用する

✅ 食べられる雑草を知り、暮らしに取り入れる

こうした取り組みを通じて、雑草を味方にし、自然と共生する栽培を楽しんでみてください!